【2025年版】「赤の供物」入門|あらすじ・登場人物・おすすめ版まとめ

The Red Offering

概要

本作は、リン・カーターが「超時間の恐怖」連作の一環として執筆した作品。1982年、雑誌『Crypt of Cthulhu』第7号に掲載され、連作の前日譚として位置づけられている。

本作は、連作中の他の物語で展開されるモチーフを先取りして描いており、特に「赤の供物」の概念が連作の始まりと終わりを結ぶ円環構造を形成している点が注目される。また、「時代より」との繋がりも見られ、考古学的探索のテーマを共有している。

カーターの他作品、特に剣と魔法ものとの対比も興味深い。通常の英雄譚とは異なり、本作ではクトゥルフ神話的人物が勝利を収める構造となっている。

執筆と出版の過程では、タイトルの変更(「『he Offering』から『赤の供物』へ)や、探し求められる遺物の名称変更(「イエーの儀式」から「イゴス文書」へ)といった修正が加えられている。

リン・カーターは「赤の供物」執筆にあたり、ラヴクラフト神話の既存作品から多くの要素を巧みに取り入れている。特にムー大陸に関連する地名や種族名の借用が顕著だ。

グア、アグラド=ドー、イシュ、クナンといったムーの地名、そして亜人種ギャア=ファは、ヒールドの物語に登場するクナアやヤデイス=ゴー、またラヴクラフトの「墳丘の怪」に出てくるヨス、クン=ヤン、ニスと音韻的な類似性を持つ。さらに、『Bothon』に登場する亜人種ギャア=フアと『墳丘の怪』のギャア=ヨスンには明確な共通点が見られる。

カーターは、これらの要素を基にしつつ、自身の以前の作品『奈落の底のもの』や、ラヴクラフトの『永劫より』に登場する名称も取り入れている。加えて、『Bothon』からラヴクラフト的と思われる名称も組み込んでいる。

さらに、「七つの喪われた恐怖の印形」や「畏るべき詞」といった概念は、ウィリアム・ラムレイの『アロンゾ・タイパーの日記」から採用している。ユグッゴンの底なしの泉、キャゴフの暗い湖、コーの瑪瑙海壁などの地名は、イラーンの「黒い印章」と同様に、ラヴクラフトの書簡から引用したものだ。

登場人物

- コープランド:探検家

- ザントゥー:主人公

- クス:ザントゥーの弟

- 賢者フモグ

- イェーナ

- イラーン:古代の召喚術師

- イゴス:妖術師、イラーンの弟子

舞台

- ムー大陸

あらすじ

ムー大陸の混沌とした時代。ガタノソア教団の台頭により、イソグサ教団は存亡の危機に瀕していた。そんな中、幼少期にイソグサから神秘的な夢を授かった敬虔な信徒ザントゥーは、「赤の供物を捧げるべし」という謎めいた啓示を胸に秘めていた。

教団の衰退と共に長らく空位となっていた大神官の座。ライバル不在のザントゥーは順調に出世したものの、崩壊寸前の教団をどう立て直すべきか途方に暮れていた。彼は、古の召喚術師イラーンが所有していたという魔術アイテム「黒の印章」を手に入れれば、自身の地位が確立されるのではないかと考えた。

ザントゥーには弟のクスがいた。内向的な兄とは対照的な人物だったが、危険な旅路には弟の力が不可欠だった。古都に到着した兄弟。クスが情報収集のため酒場へ向かう一方、ザントゥーはシュブ=ニグラスの地球最古の神殿書庫を訪れた。そこで発見したイゴス文書の写本には、イラーンの弟子イゴスが記した師の最期と埋葬場所、そして黒の印章についての記述があった。

幾多の困難を乗り越え、ついに兄弟は目的地である墓に辿り着く。そこで彼らを待ち受けていたものとは――。「黒の印章」の力は、果たしてザントゥーの野望を満たすのか。そして、イソグサから授かった謎めいた啓示の真意とは――。

邦訳版の比較ガイド おすすめの一冊はどれ?

現在入手可能な主要な邦訳版として、以下の収録版がある:

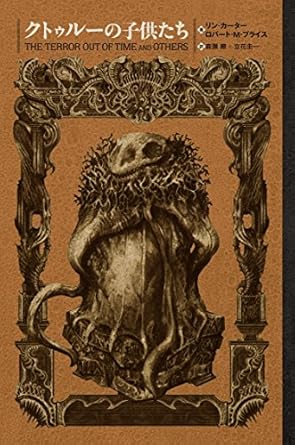

- 「クトゥルーの子供たち」:リン・カーターの作品に特化した短編集。

- 「The Xothic Legend Cycle」:英語の原文の表現で楽しみたい方におすすめ。

初読者には「クトゥルーの子供たち」がおすすめっ。翻訳版は本作にしかなく、他の作品もゾス三神絡みで面白いです。

購入ガイド&リンク集

「クトゥルーの子供たち」:紙版

- amazon(Kindle版:無):「クトゥルーの子供たち | リン・カーター, ロバート・M・プライス, 森瀬繚, 立花圭一 |本 | 通販 | Amazon」