【2025年版】「第七の呪文」入門|あらすじ・登場人物・おすすめ版まとめ

The Seventh Incantation

概要

本作は1963年、マカブル・ハウスから出版された『真夜中の叫び』に収録された。

ジョゼフ・ペイン・ブレナン(1918-1990)は、独特の雰囲気を持つ短編小説で怪奇小説ファンに強く支持されている作家だ。彼は『ウィアード・テールズ』誌が生んだ最後の重要な作家と言われている。

コネティカット州ニューヘヴンで育ったブレナンは、高校一年生でエドガー・アラン・ポーの作品に出会い、大きな影響を受けた。10代の頃から怪奇小説を熱心に読み、1930年代半ばに『ウィアード・テールズ』誌を見つけたことで、その世界に完全に魅了された。

彼の夢は『ウィアード・テールズ』誌に作品を掲載することだった。初期の作品を投稿したが、編集者のファーンズワース・ライトにはなかなか採用されなかった。大学生活は父親の病気で中断し、就職や兵役を経験する中でも、詩作は続けていたが、小説での成功は遠いものだった。

1948年になってようやくウエスタン小説が売れ始め、『ウエスタン・ショート・ストーリーズ』誌などに17編の作品を発表し、小説の書き方を身につけていった。

そして1952年、念願だった『ウィアード・テールズ』誌に「緑のオウム」が掲載され、大きな喜びを感じた。しかし、この雑誌はすでに終わりに近づいており、名作「スライム」を含む4編を発表しただけで、1954年9月号をもって廃刊となった。

この状況を受け、ブレナンは1955年にマカブル社を設立し、『ウィアード・テールズ』の伝統を守るため、自ら『マカブル』という小さな怪奇小説雑誌を発行した。この雑誌は1957年の創刊から1976年の第23号まで続いた。

ブレナンはラヴクラフトと直接文通することはなかったが、熱心なファンとして彼の書誌や批評を小冊子で出版している。興味深いことに、ブレナンはラヴクラフトの「神話もの」をあまり高く評価せず、むしろ『妖犬』『壁のなかの鼠』『エーリッヒ・ツァンの音楽』『アウトサイダー』『ピックマンのモデル』といった初期の短編を高く評価していた。

特に『エーリッヒ・ツァンの音楽』については、緊張感が徐々に高まり、強力なクライマックスを持つ点で、ポーの作品に匹敵するほどの作品だと絶賛している。

アーカム・ハウスはブレナンの活動に共感し、”Nine Horrors and a Dream”(1958年)、”Stories of Darkness and Dread”(1973年)という短編集と、詩集”Nightmare Need”(1964年)を出版した。

登場人物

- エミット・テルクィスト

- セオフィリス・ウェン

あらすじ

七の呪文のうち、3つは加護のため、3つは敵討ちのため、しかし最後の呪文を唱えてはならない」——古びた『真性魔術』の一節がエミット・テルクィストの運命を変えていく。

村ののけ者として生きてきたエミットは、不可解な死を遂げた気難しい叔父の遺産を継ぎ、その部屋で一冊の本を発見する。悪魔百科のようなその本には、無意味な文字の羅列の中に「ニョグタ」という名が繰り返し現れていた。

評判の悪い父と狂死した母を持ち、社会不適合者として孤独を抱えていたエミットの記憶に、ある場所が蘇る。本に描かれた生贄の祭壇は、かつて噂に聞いた沼地の奥にあるのではないか。

表向きは流砂や毒蛇が危険だと伝えられるその禁忌の地——猟犬さえ近寄らず、村人たちが前を通る際には十字を切る場所。エミットは叔父の遺した謎と、沼地に隠された真実に一歩ずつ近づいていく。

七つ目の呪文の先に待つものは、救いか、それとも深淵か。

邦訳版の比較ガイド おすすめの一冊はどれ?

現在入手可能な主要な邦訳版として、以下の収録版がある:

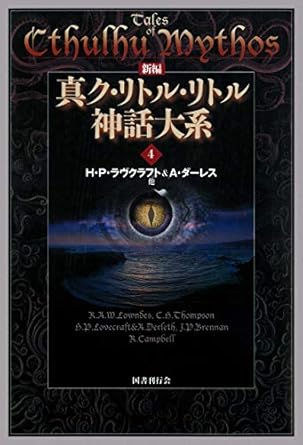

- 「真ク・リトル・リトル神話体系4」:ラヴクラフトと彼の文学サークル「クトゥルフ神話」の世界観を、多様な作家の視点から味わいたい人向け。

初読者には「真ク・リトル・リトル神話体系4」がおすすめっ。現在、邦訳版はこの書籍にのみ収録されています。

購入ガイド&リンク集

「真ク・リトル・リトル神話体系4」:紙版/電子版

- amazon(Kindle版:有):「Amazon.co.jp: 新編 真ク・リトル・リトル神話大系 4 eBook : H.P. ラヴクラフト, A. ダーレス: Kindleストア」

- ebookjapan:「新編 真ク・リトル・リトル神話大系4 – 著:H・P・ラヴクラフト – 無料漫画・試し読み!電子書籍通販 ebookjapan」