【2025年版】「名状しがたいもの」入門|あらすじ・登場人物・おすすめ版まとめ

The Unnamable

概要

本作は2,970語の短編小説で、1923年9月に執筆された。初出は1925年、『Weird Tales』の7月号で、単行本初収録は『Beyond the Wall of Sleep』。校訂版が『Dagon and Other Macabre Tales』に、詳註版が『The Dreams in the Witch House and Other Weird Stories』に収録されている。

本作の主人公カーターは、フルネームが明かされていない。しかし、『ランドルフ・カーターの陳述』の主人公と同一人物ではないかという推測がある。ただし、その正体が曖昧なため、「カーター関連作品」としての位置づけは一般的ではない。本作の出来事に関する微かな言及は1926年の『銀の鍵』にのみ見られる。そこでは、カーターがアーカムに帰還後、古びた柳や不安定な屋根に囲まれた暗い環境で体験した出来事により、狂気じみた先祖の日記の一部を永久に封印したことが示唆されている。

この小説は、怪奇文学に対する中産階級の鈍感さを皮肉る意図も含んでいると考えられる。カーターは芸術家の役割を「強烈な感情を喚起すること」と定義しているが、これはラヴクラフトが『アーサー・マッケン』の文学理論に影響を受けていたことを示唆している。特に、Hieroglyphics: A Note upon Ecstasy in Literature(1902年)からの影響が顕著である。また、本作は1895年マッケンの『三人の詐欺師』の冒頭部分から着想を得た可能性がある。マッケンの作品では、登場人物が文学の本質について論じており、その中で「現実にはあり得ない不可思議な事象を扱うべきではない」という主張がなされている。

登場人物のマントンは、作者の友人『モーリス・W・モー』がモデルだと考えられている。両者ともに高校教員という設定だが、カーターはマントンが「自分よりも超常現象を信じている」と指摘する。これは、マントン(そしてモー)の信仰心を揶揄する意図があると解釈できる。

本作はニューイングランドの歴史的背景と地理的特徴から生じる不安感を掘り下げている。舞台設定はアーカムだが、実際の着想源はセイラムのチャーターストリート墓地である。そこには、墓石を覆い尽くすほどに巨大化した柳の木がある。作中では、この情景が17世紀の損傷した墓石と、判読困難な碑文が刻まれた平たい石として描写されている。

作品後半では、様々な言い伝えや迷信が登場する。これらの一部は、ラヴクラフトが所有していたコットン・メイザーの1702年の著作Magnalia Christi Americanaを参考にしたものと考えられる。

登場人物

- ランドルフ・カーター

- ジョエル・マントン:イースト・ハイスクールの校長。ウィスコンシン州で英語教師を務めたモーリス・ウィンター・モーがモデルの人物。

- 名状しがたきもの

舞台

- アーカム

あらすじ

アーカムの古びた墓地。月明かりに照らされた墓石の間で、カーターと親友ジョウエル・マントンは、文学の本質を巡る熱い議論を交わしていた。

カーターの書く怪奇小説。それは、マントンにとって理解し難い世界だった。「リアリズムに欠け、人生とは無縁だ」と彼は主張する。特に「名状しがたい」存在を描くカーターの筆致に、マントンは強い不信感を抱いていた。

しかし、カーターの目には、どこか哀れみの色が浮かぶ。「友よ、君はまだ真実を知らない」と言わんばかりに…。

そして彼は、一つの物語を語り始める。それは、ある屋敷に存在する、決して開かない扉の部屋についてだった。

カーターの口から紡ぎ出される言葉の一つ一つが、マントンの現実認識を揺るがしていく。開かないはずの扉の向こうに潜む真実とは?その真実を知った時、人は何を失うのか。

邦訳版の比較ガイド おすすめの一冊はどれ?

現在入手可能な主要な邦訳版として、以下の収録版がある:

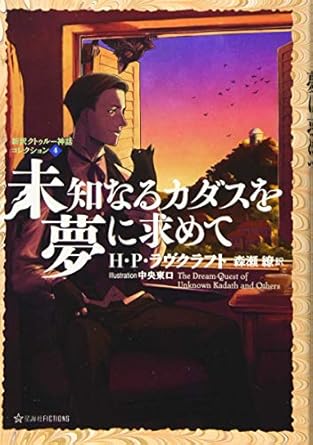

- 「新訳クトゥルー神話コレクション4」:最新の翻訳で、ドリームランドをテーマにした作品を短編集。

- 「ラヴクラフト全集6」:他のラヴクラフト作品と合わせて読みたい人向け。

初読者には「新訳クトゥルー神話コレクション4」がおすすめっ。現代の読者に親しみやすい文体で翻訳されており、作品の魅力を存分に味わえます。

購入ガイド&リンク集

「ラヴクラフト全集6」:紙版/電子版