【2025年版】「シャフト・ナンバー247」入門|あらすじ・登場人物・おすすめ版まとめ

Shaft Nomber247

概要

本作は1980年に刊行された。

神話用語を使わずに、クトゥルフ神話らしさを出した作品。

登場人物

- ドリスコル:監視のリーダー

- ウェインライト

- ディームズ:二年前の事件で亡くなった

- ホート:ドリスコルの上司

- カールソン:ドリスコルの友人

あらすじ

深夜の監視室。青白いモニターの光が、ドリスコルの無表情な顔を照らしていた。彼はこの仕事が好きだった。複雑な配管網と数百のシャフトが作り出す迷宮のような施設の、静寂と孤独を。しかし同僚のウェインライトは違った。彼は常に神経を尖らせ、些細な警報音にも過剰に反応していた。

「シャフト・ナンバー639に異常発生!」

突如としたウェインライトの叫び声に、ドリスコルは内心で溜息をついた。おそらくいつものことだ。シャフトに水が入っただけの誤報。過去2年間で同様の報告が17回もあった。彼はルーティンのように機械を点検し、何も問題がないことを確認した。

しかしウェインライトの異常な反応は、単なる神経質さでは説明がつかなかった。それは精神障害と呼ぶべきものだった。ドリスコルは不意に2年前のディームズのことを思い出した。ウェインライトの親友だったディームズ。彼に何があったのか、正確なことを知っているのは限られた人だけだった。

勤務交代を済ませた後、ドリスコルはカールストンと恒例のチェスに興じながら、ウェインライトのことを話した。施設全体が彼の精神状態を心配しているようだった。皮肉にも、監視する側のウェインライトが、今や監視される対象になっていた。

ホートからの呼び出しで部屋に向かうと、ドリスコルは不安に揺れる上司の姿を目にした。話題はやはりウェインライトのこと。そしてディームズの「事件」だった。

「口外無用だ」とホートは震える指で強調した。

その後、ドリスコルは資料室に向かい、ディームズの日誌を確認しようとした。しかし気になる記録は全て閲覧禁止になっていた。謎は深まるばかり。彼はウェインライトに直接会うことにした。

驚きを隠せないウェインライトだったが、彼は自宅にドリスコルを招き入れた。

「ディームズはシャフトの中にいる」ドリスコルが率直に伝えると、ウェインライトの顔から血の気が引いた。

二人は腹を割って話すことにした。ウェインライトが語るディームズの話は、最初はシャフト・ナンバー247からだった。水漏れだけではない。奇妙な音、何かが動き回る影。通常の機械音とは明らかに違うものがそこにはあった。

「その後、247は『除去』された」とウェインライトは静かに言った。

ディームズはシャフトの向こう側に何があるのかを知ろうとしていた。彼はいつも「自由になりたい」と言っていたという。ウェインライトの声が震えた。

「彼は見つけたんだ…シャフトの向こう側を。そして—」

ドリスコルの脳裏に、青白いモニター越しに見る無数のシャフトの映像が浮かんだ。彼らが毎日監視しているもの。そして彼らを監視しているかもしれないもの。

邦訳版の比較ガイド おすすめの一冊はどれ?

現在入手可能な主要な邦訳版として、以下の収録版がある:

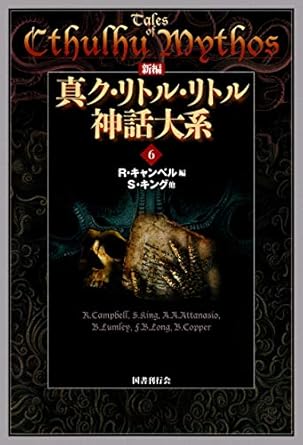

- 「真ク・リトル・リトル神話体系6」:ラヴクラフトと彼の文学サークル「クトゥルフ神話」の世界観を、多様な作家の視点から味わいたい人向け。

初読者には「真ク・リトル・リトル神話体系6」がおすすめっ。現在、邦訳版はこの書籍にのみ収録されています。

購入ガイド&リンク集

「真ク・リトル・リトル神話体系6」:紙版/電子版

- amazon(Kindle版:有):「Amazon.co.jp: 新編 真ク・リトル・リトル神話大系〈6〉 eBook : R. キャンベル: Kindleストア」

- ebookjapan:「新編 真ク・リトル・リトル神話大系6 – 著:R.キャンベル – 無料漫画・試し読み!電子書籍通販 ebookjapan」