【2025年版】「エーリッヒ・ツァンの音楽」入門|あらすじ・登場人物:おすすめ版まとめ

The Music of Erich Zann

概要

本作は3,480語の短編小説で、1921年12月頃に執筆されたと推測される。初出は1922年、『The National Amateure』の3月号で、その後1925年『Weird Tales』の5月号および1934年の11月号に再掲された。単行本初収録は『The Outsider and Others』で、校訂版が『Dagon and Other Macabre Tales』に、詳注版が『The Dunwich Horror and Others』に収録されている。

ラヴクラフトは当初、この作品を自身の傑作の一つと評価していたが、後年になると若干の欠点も認めるようになった。しかし、彼の他の作品に時折見られる過度の露骨さや冗長さといった特徴は、本作では抑えられている。ただし、物語のクライマックスにおける恐怖の描写が、控えめすぎるという指摘も可能かもしれない。

主人公ツァンの楽器については、「ヴィオール」という表現が一貫して使用されている。これは、チェロに似た形状の、脚の間に立てて演奏する弦楽器を指すと考えられる。実際、ラヴクラフトが友人宛の手紙でツァンを「チェロ奏者」と呼んでいることからも、この解釈が裏付けられる。

物語の舞台はパリを想起させるが、ラヴクラフト自身がパリを訪れた形跡はない。ある批評家の証言によれば、ラヴクラフトは「夢の中でポーと共に」パリを見たと答えたとされるが、この逸話の信憑性は疑わしい。ただし、ラヴクラフト自身が「オーゼイユ街のような急な坂道の夢を見た」と述べていることから、夢想がインスピレーションの源となったことは確かだろう。

「オーゼイユ」という地名はフランス語には存在しないが、「au Seville」(敷居にて)を暗示しているという解釈もある。これは、ツァンの屋根裏部屋と彼の音楽が、現実と非現実の境界を象徴しているという解釈につながる。

本作は、ラヴクラフトの生前から高い評価を受け、複数の著名なアンソロジーや新聞に収録された。さらに、教科書に採用された最初期のラヴクラフト作品の一つとしても知られている。これらの事実は、本作が広く読者に受け入れられ、文学的価値を認められていたことを示している。

登場人物

- わたし

- エーリッヒ・ツァン:唖者。

- ブランド:管理人。

【舞台】

- パリ オーゼイユ街

あらすじ

語り手は必死にオーゼイユ街を探し続けるが、どの地図にもその名は記されていない。しかし、彼の記憶は鮮明だった。貧しい学生だった頃、実在論を学びながら、あの街で耳にした「エーリッヒ・ツァン」の音楽が、今も心に響いている。

時は遡り、ツァンは言葉を持たぬヴィオール奏者で、三流の劇場オーケストラで演奏し、中風持ちのブランドが営む下宿の屋根裏部屋に住んでいた。五階に間借りしていた語り手は、ツァンが奏でる旋律に魅了されるが、その音は、既知の音楽様式とはかけ離れた、異質なものだった。

好奇心に駆られた語り手は、ある夜ツァンに直接演奏を聴かせてもらえないかと頼み込む。ツァンは応じるものの、ありふれた曲調しか演奏しなかった。それでも、その音色は心を揺さぶるものだった。しかし、語り手が部屋で聞いた不吉な調べを口笛で吹こうとした瞬間、ツァンは恐怖に満ちた表情で彼の口を塞ぐ。

日が経ったある夜、語り手が再びツァンの部屋を訪れると、狂気じみた演奏と絶望的な悲鳴が聞こえてくる。混乱したツァンは語り手を招き入れる。

そこで語り手を待ち受けていたのは、想像を絶する未知なる経験だった。この忘れられた街で、語り手とツァンが直面する真実とは一体何なのか。

邦訳版の比較ガイド おすすめの一冊はどれ?

現在入手可能な主要な邦訳版として、以下の収録版がある:

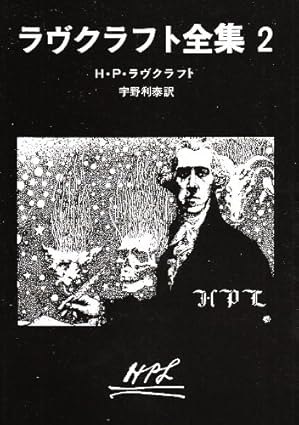

- 「ラヴクラフト全集2」:他のラヴクラフト作品と合わせて読みたい人向け。

初読者には「ラヴクラフト全集2」がおすすめっ。現在、邦訳版はこの書籍にのみ収録されています。

購入ガイド&リンク集

「ラヴクラフト全集2」: 紙版/電子版