【2025年版】「眠りの神」入門|あらすじ・登場人物・おすすめ版まとめ

Hypnos

概要

本作は2,840語の短編小説で、1922年3月に執筆されたと推測される。初出は1923年、『National Amateur』の5月号で、1924年、『Weird Tales』の5∼7月合併号および同誌1937年11月号に再掲された。単行本初収録は『The Outsider and Others』である。校訂版が『Dagon and Other Macabre Tales』に、詳註版が『The Dreams in the Witch House and Other Weird Stories』に収録されている。

物語の結末では、語り手の友人の実在性が不明瞭なまま残される。だが、この点は作品の解釈において本質的ではないかもしれない。この作品は『蕃神』と同様に、より間接的ながら傲慢さをテーマとしている。

ある箇所で語り手は、友人が可視世界とそれを超えた領域の支配を目指していたと示唆する。友人が実在したとすれば、生来の過度な自尊心が、ギリシア神話の睡眠の神に喩えられる力によって破滅をもたらしたと解釈できる。心理学的観点からは、友人を語り手の人格の一部と見なすこともできる。語り手が自身はそのような野心とは無関係だと強調する様子は、潜在意識の幻想から意識が距離を置こうとする試みとも考えられる。

『眠りの壁の彼方』と同じく、この物語も「夢」が知覚可能な世界を超えた異界への入り口であるという概念を扱っている。

ラヴクラフトの『備忘録』の初期の項目に、この物語の基となったと思われるプロットのメモがある。また、最近発見された原稿にはサミュエル・ラヴマンへの献辞が記されていた。これは恐らく、ラヴマンのギリシア美術品への関心に対する言及と推測される。

登場人物

- 語り手

- 友

舞台

- ロンドン

あらすじ

ある鉄道駅での偶然の出会い。彫刻家である語り手と、気を失った謎の男性。その端正な顔立ちに魅了された語り手は、まるで古代ギリシアのファウヌス像が現代に蘇ったかのような錯覚に陥る。

この出会いを機に、二人は唯一無二の友となり、やがて名状しがたき「研究」に没頭していく。その対象は、物質や時空を超越した、夢の中でしか垣間見ることのできない広大な宇宙。

二人の探求は深まり、語り手の友は常に一歩先を行く。薬物によって増幅された夢のヴィジョンは、想像を絶する興奮をもたらす。

しかし、ある日突然、友は凄まじい恐怖に直面する。もはや眠ることすら恐れ、覚醒し続けようともがく姿は、痛ましくも不気味だった。

ケント州の古い荘園から、若者たちの集う賑やかな場所へ。二人の生活は一変するが、それでも友の恐怖は消えない。

人知を超えた領域への探求がもたらす代償を鮮烈に描く。夢と現実の境界線を越えた先に待つものとは。そして、友が直面した恐怖の正体とは—。

邦訳版の比較ガイド おすすめの一冊はどれ?

現在入手可能な主要な邦訳版として、以下の収録版がある:

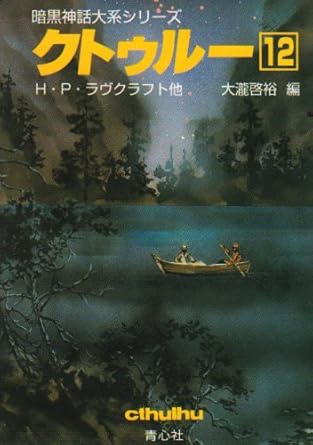

初読者には「クトゥルー12」がおすすめっ。本作にしか収録されていないレアな作品も読めます。

購入ガイド&リンク集

「クトゥルー12」:紙版/電子版

「ラヴクラフト全集7」:紙版/電子版

- amazon(Kindle版:有):「ラヴクラフト全集7 | H・P・ラヴクラフト, 大瀧 啓裕 |本 | 通販 | Amazon」

- ebookjapan:「ラヴクラフト全集 (7) (創元推理文庫) – 著:H・P・ラヴクラフト 訳:大瀧啓裕 – 無料漫画・試し読み!電子書籍通販 ebookjapan」