【和風・南極・魔導書】実はクトゥルフ神話モチーフのアニメ3選

目次

前置き

アニメを見ていて、「この設定、どこかで聞いたことあるような…?」と感じたことはありませんか?

実は、一見クトゥルフ神話と無関係に見えるアニメ作品にも、神話要素が巧妙に組み込まれていることがあるんです!クトゥルフ神話といえば直接的な邪神や触手を想像するかもしれませんが、今回ご紹介する作品は少し違うアプローチがされています。

この記事では、「実はクトゥルフ神話がモチーフだった」アニメ3作品を紹介、考察します。

これらの作品を知ることで:

- アニメの新しい楽しみ方が見つかる

- クトゥルフ神話の影響力の広さを実感できる

- TRPGシナリオ作りのインスピレーションが得られる

今回取り上げる3作品は、それぞれ異なるアプローチで神話を取り入れていますっ:

- 「BLOOD-C」:和風ホラー×旧支配者の融合型

- 「Deep Insanity THE LOST CHILD」:南極の恐怖と固有名詞オマージュ型

- 「機神咆吼デモンベイン」:魔導書擬人化×ロボットの直球型

各作品について、以下の3点を詳しく解説しています:

- 基本情報:作品概要とあらすじ

- どこがクトゥルフ神話モチーフ?:元ネタとなった作品・邪神

- 具体的な考察:設定・キャラクター・ストーリーを深掘り

当サイトで紹介する考察は、あくまで一つの解釈です。「そういう見方もあるんだ!」という気持ちで楽しんでいただければ幸いです。

それでは、意外なクトゥルフ神話の影響を受けたアニメたちをご紹介していきます!

本編

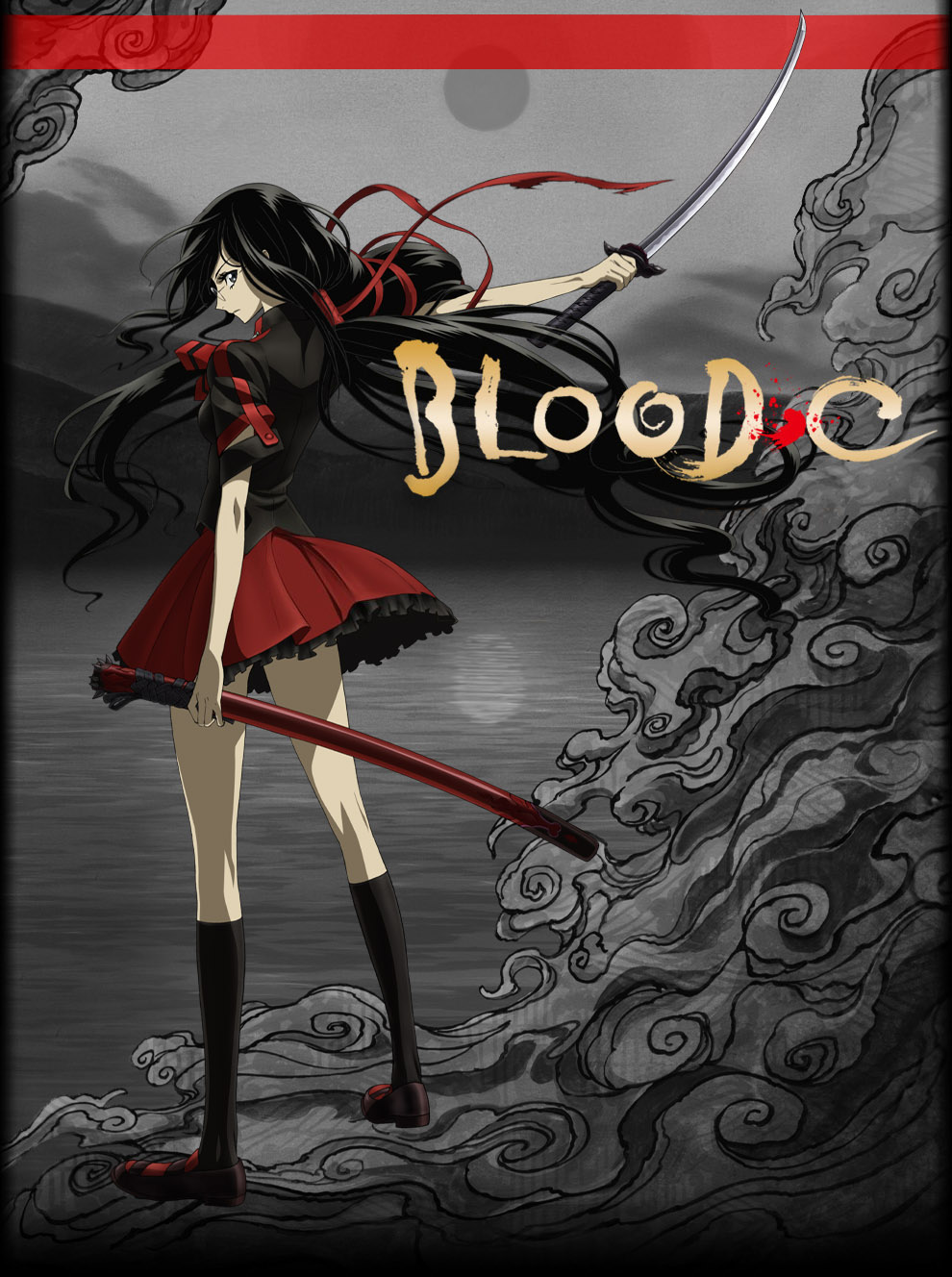

1.「BLOOD-C」

1.基本情報

- 作品名:「BLOOD-C」

- 公開年:2011年

- 原作/監督:Production I.G、CLAMP/水島努

- 全12話+映画

2.あらすじ(ネタバレあり)

主人公の更衣小夜は、自然豊かな田舎町で高校2年生として暮らしています。町には喫茶店「ギモーブ」くらいしかお店がなく、のどかな雰囲気が漂う場所です。

小夜の父は神主を務めており、彼女に「務め」を課していました。その務めとは、町に現れる「古きもの」と呼ばれる異形の存在を、御神刀で討伐することです。

しかし、古きものと対峙するたびに、小夜は自分の記憶に奇妙な違和感を覚えるようになります。日常生活にも不自然な点が見え隠れし、次第に「自分は本当に更衣小夜なのか?」という疑問が頭をもたげてきます。

やがて物語は、小夜の正体と彼女を取り巻く世界の真実へと迫っていくのです――。

3.どこがクトゥルフ神話モチーフ?

元ネタの邪神:旧きもの

元ネタの作品:無(オリジナルの話となっています)

4.具体的な考察

【お地蔵さん型の旧きもの】

作中で最初に登場する旧きものは、お地蔵さんの姿をしています。他にも神社や寺を連想させる和風の旧きものが現れます。

クトゥルフ神話は海外発祥のため、日本の民俗信仰の姿をした旧支配者は存在しません。つまり本作は、クトゥルフ神話を日本的に翻訳した作品と言えるかもしれません!

「BLOOD-C」より引用

【小夜という存在「人間と古きものの境界」】

物語の核心として、小夜自身も旧きものでした!

クトゥルフ神話における「旧神(Elder Gods)vs 旧支配者(Great Old Ones)」という対立構造を、本作は採用していないんですね…。

原典では旧神と旧支配者は明確に敵対しますが、本作では小夜も敵も同じ「旧きもの」。つまり、善悪の対立ではなく、同族同士の闘争として描かれています。

【「契約」という名の呪い】

クトゥルフ神話の根底にあるのは、「人間が理解できないものと関わった代償」というテーマです。

BLOOD-Cでは、七原文人が小夜と「契約」を結び、彼女を実験の道具として利用します。この構造は、クトゥルフ神話によく登場する「禁断の知識に触れた者の破滅」とも見れます!

さらに言えば、小夜は自分の正体を知らされずに「務め」を果たしていました。

本来は七原=人間で、小夜=旧きもので旧きものが上位の存在ですが、七原と小夜はその逆、七原=旧きもの、小夜=人間という逆転した関係に見えるのが本作の面白いところです!

2.「Deep Insanity THE LOST CHILD」

1.基本情報

- 作品名:「Deep Insanity THE LOST CHILD」

- 公開年:2021年

- 原作/監督:スクウェア・エニックス/大沼心

- 全12話

2.あらすじ(ネタバレあり)

南極に突如として出現した巨大な地下空洞「アサイラム」。その出現と時を同じくして、世界中で謎の疾病「ランドルフ症候群」が蔓延し始めます。

この病に感染した人間は昏睡状態に陥り、症状が進行すると狂気に侵され、最終的には異形の姿へと変貌してしまうのです。

主人公の時雨・ダニエル・魁は、アサイラムの調査を行う特殊部隊に入団します。隊員たちはそれぞれ「金銭」「恐怖の探求」など様々な動機を抱えていましたが、魁の志望理由は「ヒーローになりたい」というものでした。

戦闘能力の高さから期待の新人として注目される魁でしたが、ある日隊長から極秘任務を命じられます。

その内容は

「――アサイラムに潜む少女を殺害せよ――」

でした。

理由も明かされないまま、魁はこの謎の任務に挑むことになるのです。

3.どこがクトゥルフ神話モチーフ?

元ネタの邪神:基本的にオリジナル

元ネタの作品:基本的にオリジナル

4.具体的な考察

【世界に蔓延る謎の病「ランドルフ症候群」】

クトゥルフ神話ファンならピンと来る名前ですよね!この病名は間違いなく「ランドルフ・カーター」から取られています。

ランドルフ・カーターはラヴクラフト自身がモデルとされる主人公で、夢の世界を旅する物語の主役です。ラヴクラフト自身も鮮明な夢を見る体質だったことが知られており、「深い眠りに落ちる」という症状設定は見事にオマージュしています!

ただし、ステージが進むと異形化するという設定は完全にオリジナル。クトゥルフ神話では、神話生物の血を引く者(ダンウィッチの怪のウィルバーや深きものなど)以外で人間が異形化する例はほぼありません。この独自設定により、誰もが怪物になりうる恐怖を演出しているんですね!

「Deep Insanity THE LOST CHILD」より引用

【南極の大穴「アサイラム」語られない謎】

南極に突如現れた巨大な地下空洞「アサイラム」。アニメ版では、この謎の全貌は明かされません。

南極といえばクトゥルフ神話の名作『狂気山脈にて』が思い浮かびますが、ストーリー内容は全く異なります。

しかし、重要な共通点もあります!

『狂気山脈にて』では南極に古代都市が発見され、そこで人類以前の文明の痕跡と遭遇します。一方、本作のアサイラムも「人類が理解できない何か」が潜む場所として描かれます。表現方法は違えど、「南極=未知なる恐怖の入り口」という構図は共通しているんですっ!

アニメ版では漫画版のような「アサイラム崩壊計画」は描かれず、代わりにアサイラムに潜む少女の殺害がメインミッションとなります。

クトゥルフ神話要素が強いのは漫画版ですが、アニメ版は人間ドラマって感じで、僕はアニメ版の方が好きでした!

【ニャルラトホテプの影】

アニメ版で新たに登場するのが「ホテップ神官」という人物です。

この名前から、クトゥルフ神話の混沌の化身ニャルラトホテプを連想した方も多いのではないでしょうか?

実際、ホテップ神官の特徴は原典のニャルラトホテプと見事に重なりますっ。

- 黒い肌のイケメンという外見

- 「ファラオ」のイメージと結びつく設定

ニャルラトホテプは「這い寄る混沌」の異名を持ち、千の化身を持つとされますが、その代表的な姿の一つが古代エジプトのファラオ風の人物なんです。そのため黒い肌で描かれることが多く、ホテップ神官のビジュアルはまさにこれを意識していると考えられます!

ニャルラトホテプは単なる怪物ではなく、人間を欺き、狂気へと導く存在。しかし、本作のホテップ神官はそこまで嫌なキャラでもなかったですし、ストーリーに大きく関わるキャラでもなかったので、掘り下げられなかったのが残念…。

ニャルの表記は人によって違いますよね。

ちなみに僕は「ニャルラトテップ」派です。

【異形の独特な設定】

本作の異形は「ランドルフ症候群」を発症した元人間たちです。しかし漫画版では、人間だけでなく無機物まで異形化しています!

ただ異形化した船やヘリコプターなど、一見すると無機物が変異したように見えますが、討伐後に中から人間が現れているので、これは発症した人間が無機物と融合した可能性がありそうです…。

【注目の異形「おさかなども」】

数多くのオリジナル異形の中で、唯一モチーフが明確なのが「おさかなども」です!

これは明らかに「深きものども(Deep Ones)」のパロディですね!深きものどもは半魚人のような姿をした、クトゥルフ神話の代表的クリーチャー。本作では可愛らしい名前に変更されていますが、魚のデザインはしっかり使われています!

漫画版からアニメ版になった際に、そのまま使われた神話生物は、このおさかなどもだけでしたっ。

制作者の愛を感じますね。

「Deep Insanity THE LOST CHILD」より引用

3.「機神咆吼デモンベイン」

1.基本情報

- 作品名:「機神咆吼デモンベイン」

- 公開年:2006年

- 原作:角川書店・デジターボ・Nitroplus

- 全12話+ゲーム

2.あらすじ(ネタバレあり)

アーカムシティで私立探偵として生計を立てていた大十字九郎は、ある日、街を実質的に支配する大企業・覇道財閥から依頼を受けます。その内容は、行方不明となった魔導書の捜索でした。

調査の過程で九郎は、街の闇に潜む秘密結社「ブラックロッジ」の追跡を受ける謎の少女と遭遇します。彼女の正体は、人格を持つ魔導書の化身「アル・アジフ」。戦闘に巻き込まれた九郎は、成り行きで彼女と契約を結ぶことになってしまいます。

さらに九郎は、覇道財閥が秘密裏に開発していた巨大ロボット「デモンベイン」の操縦者に選ばれ、ブラックロッジの闇を暴くことになります――。

3.どこがクトゥルフ神話モチーフ?

元ネタの邪神:ニャルラトテップ、ヨグ=ソトースほか多数

元ネタの作品:「無名都市」、「ダンウィッチの怪」ほか多数

4.具体的な考察

【舞台となる神話の聖地「アーカムシティ」】

物語の舞台「アーカムシティ」は、クトゥルフ神話ファンにはお馴染みの都市名ですね!

アーカムはラヴクラフトが創造した架空の都市で、マサチューセッツ州のどこかに存在するとされていますっ。

神話世界では、魔術や禁断の知識が集まる場所として描かれ、ミスカトニック大学という名門大学や、狂人を収容するアーカム療養所などが存在します。

本作では、この「魔術と学問の街」という設定を、「科学と魔導が融合した近未来都市」として見事にアレンジされてますっ!

ちなみにクトゥルフ神話には、アーカム以外にもインスマス(深きものどもの港町)やダンウィッチ(『ダンウィッチの怪』の舞台)といった架空都市が登場します。これらすべてマサチューセッツ州周辺に集中しており、ラヴクラフト自身がこの地域の出身だったことが影響しています。

DCコミックスの「バッドマン」の舞台もアーカムですが、やはり架空の都市の中でも人気なんですねっ。

【大十字九郎の名前―隠された神話作家へのオマージュ】

主人公の名前「大十字九郎(だいじゅうじ くろう)」、珍しい苗字だと思いませんでしたか?

実はこの名前、クトゥルフ神話作家ブライアン・ラムレイの作品『タイタス・クロウ・サーガ』の主人公、タイタス・クロウから取られているんです!

名前を分解すると:

- 大 → 「タイ」

- 十字 → 「タス(+)」(十字架を「+」と見立てる)

- 九郎 → 「クロウ」

つまり「タイ・タス・クロウ」となるわけですっ!

十字架を「+(プラス)」に変換して「タス」と読ませるのは、もはや暗号レベルの謎解きですよね…!

タイタス・クロウは、ラヴクラフトの死後に神話を継承した作家たちの一人、ブライアン・ラムレイが生み出したキャラクターで、邪神と戦うオカルト探偵として活躍します。デモンベインの九郎も探偵であり、邪神と戦う点で完全に一致していますね。

クロウと九朗ね…みたいな安直なモチーフではなく、タイタスというのを日本語らしい苗字に変換しているの、アイデアの勝利で勉強になります!

「機神咆吼デモンベイン」より引用

【魔導書の擬人化美少女たち】

本作最大の特徴と言えば、魔導書が美少女として擬人化されている点です!

メインヒロインの「アル・アジフ」は、クトゥルフ神話で最も有名な魔導書『ネクロノミコン』の原題なんです。ネクロノミコンはラヴクラフトが創造した架空の魔導書です。

本作では、このアル・アジフ以外にも『ナコト写本』や『ルルイエ異本』といった神話の魔導書が美少女として登場しますっ!

さらに敵対勢力「アンチクロス」の幹部たちは、『金枝篇』をはじめとする様々な魔導書を所持しており、それぞれに対応した巨大ロボット「デウスエクスマキナ」を操ります。

全部の魔導書が精霊化しているわけではないのが興味深いです。

「アル・アジフ」は「ネクロノミコン」なので知名度的にわかりますが、「ルルイエ異本」よりも「エイボンの書」の方が精霊化できそうな気はしましたっ。

【使われた神話生物「装備に込められた邪神の力」】

本作は魔導書がメインのため、神話生物そのものの登場は少なめです。しかし、デモンベインの装備や呪文には、邪神や神話生物の名前がふんだんに使われていますっ!

デモンベインの装備一覧:

- クトゥグア→炎の武器(クトゥグアは炎の邪神)

- イタクァ→氷の武器(イタクァは氷(風)の邪神)

- シャンタク→飛行装備(巨大な怪鳥型の神話生物)

- ロイガー&ツァール→双剣(原典では双子の邪神)

- アトラック=ナチャ→拘束呪文(蜘蛛の姿をした邪神)

それぞれの装備が、元ネタの邪神の特性をしっかり反映しています!クトゥグアなら炎、イタクァなら氷、シャンタクなら飛行能力と、神話の設定を武器に落とし込んでいます。

ただ「ロイガー&ツァール」だけは双剣として登場しており、原典の特徴との関連性は薄いような…。

【キャラクターに隠された神話生物】

これは気づいた人も多いと思いますが、古本屋の主人「ナイア」というキャラクターは、ニャルラトホテプ(ナイアーラトホテップ)がモチーフです!

作中でナイアの赤い目が三つ映る場面があるのですが、この三つ目はニャルラトホテプの化身の一つ「闇をさまようもの」の特徴なんですっ。こういう細かい演出はリスペクトを感じます。

【アンチクロスの魔導書とロボット】

アンチクロスの幹部たちはローマ皇帝の名前をモチーフにしていますが、彼らが使うデウスエクスマキナには神話要素が詰まっています。

例えばクラウディウスが操る機体名は「ロード・ビヤーキー」。ビヤーキーは、黄衣の王ハスターに仕える翼を持つ神話生物です。

またウェスパシアヌスの機体「サイクラノーシュ」は、クトゥルフ神話における土星の呼び名。彼が持つ魔導書『エイボンの書』は、ラヴクラフトではなくクラーク・アシュトン・スミスが創作した魔導書で、邪神ツァトゥグアの本拠地がサイクラノーシュだったという設定があります!

【アーティファクト「ニトクリスの鏡」】

デモンベインの呪文に登場する「ニトクリスの鏡」は、クトゥルフ神話のアーティファクト(魔術的遺物)です。原作ゲームでは、この鏡を使って神話生物を召喚する重要なアイテムとして機能します。

こうやって一覧にしてみると、クトゥルフとハスターって採用されていないんですよね。

逆に今後の作品で登場する予定がある伏線なのでしょうか…!!

「機神咆吼デモンベイン」より引用

【アンチクロスのラスボス マスターテリオン―『ダンウィッチの怪』の再現】

敵対勢力アンチクロスのラスボス「マスターテリオン」は、人間の姿でありながら巨大ロボット「デウスエクスマキナ」と互角に戦える圧倒的な力を持っています。

その力の秘密は、マスターテリオンが邪神ヨグ=ソトースの子供だからでした。

この設定には、明確なモチーフがあります。それがラヴクラフトの傑作『ダンウィッチの怪』ですっ!

物語の中で、ラヴィニア・ウェイトリーという女性がヨグ=ソトースの子を宿し、双子の兄弟を出産します。兄のウィルバー・ウェイトリーは人間の姿をしていますが、成長するにつれて徐々に異形の特徴が現れていきます。一方、弟は最初から完全な怪物として生まれました。

マスターテリオンの設定は、この「ヨグ=ソトースの血を引く人間」であるウィルバーそのものなんですね。ただし原典のウィルバーは異形化していくのに対し、マスターテリオンは人間の姿を保っている点が異なります。

【ネクロノミコンを巡る因縁の再現】

さらに驚くべきことに、マスターテリオンとアル・アジフの関係性も、『ダンウィッチの怪』と一致しているんです!

原典では、ウィルバーは禁断の儀式を行うために『ネクロノミコン』を求め、ミスカトニック大学の図書館に忍び込みます。しかし、番犬に発見されて致命傷を負い、そこで彼の異形の正体が明らかになるのです…。

一方、デモンベインではマスターテリオンが「アル・アジフ」(ネクロノミコンの原題)を狙って九郎たちと対立します。

つまり:

- ウィルバー→ネクロノミコンを狙う → 番犬に阻まれる

- マスターテリオン→アル・アジフを狙う → 九郎たちに阻まれる

この構図、完全に一致していますよねっ!

ちなみにウィルバーの双子の弟は、デモンベインでは採用されていないので、もしかしたら裏ボス的な感じで出てきてもおかしくないかもしれません!

まとめ

いかがでしたか?今回は「実はクトゥルフ神話モチーフ」なアニメを3作品ご紹介しました!

- 「BLOOD-C」:CLAMPらしい美しい作画の中に潜む「古きもの」という異形。和風の意匠を持つ敵が登場するという、日本独自のクトゥルフ解釈が光っていましたっ。

- 「Deep Insanity THE LOST CHILD」:南極という舞台設定だけで『狂気山脈にて』を連想させる巧みな演出。ランドルフ症候群という病名一つで、神話ファンを魅了しています。

- 「機神咆吼デモンベイン」:もはや神話への愛が爆発している作品!魔導書の擬人化、主人公の名前の暗号、装備に込められた邪神の特性…細部まで神話愛に満ちていますっ。

この3作品に共通しているのは、「未知なるものへの恐怖」という、クトゥルフ神話の本質をしっかり捉えている点です。

アニメを見ていて「あれ、この設定どこかで…?」と感じたら、それはクトゥルフ神話の影響かもしれません。今回ご紹介した以外にも、神話要素を取り入れたアニメは数多く存在します。

この記事をきっかけに、みなさんのアニメライフがより深く、より楽しくなれば嬉しいですっ!