【ドラえもんも!?】実はクトゥルフ神話モチーフの映画3選

目次

前置き

一見普通のホラー映画や終末もの、さらには国民的アニメにも、クトゥルフ神話の要素が巧妙に組み込まれていることがあります!

クトゥルフ神話といえば触手や邪神の姿を想像するかもしれませんが、今回ご紹介する作品はもっと深いところに神話の影響が潜んでいます。

この記事では、「実はクトゥルフ神話がモチーフだった」映画3作品を紹介、考察します。

これらの作品を知ることで:

- 映画の新しい楽しみ方が見つかる

- クトゥルフ神話の影響力の広さを実感できる

- TRPGシナリオ作りのインスピレーションが得られる

- 友達との映画談義がより深くなる

今回取り上げる3作品は、それぞれ異なるアプローチで神話を取り入れていますっ。

- 「キャビン」:メタホラー×旧き神々の儀式システム型

- 「エグザイル 終末の子どもたち」:終末世界×シュブ=ニグラスの支配型

- 「ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」:子供向けアニメ×『狂気の山脈にて』オマージュ型

各作品について、以下の3点を詳しく解説しています:

- 基本情報:作品概要とあらすじ

- どこがクトゥルフ神話モチーフ?:元ネタとなった神話要素

- 具体的な考察:設定やキャラクターを深掘りして解説

当サイトで紹介する考察は、あくまで一つの解釈です。「そういう見方もあるんだ!」という気持ちで楽しんでいただければ幸いです。

それでは、意外なクトゥルフ神話の影響を受けた映画たちをご紹介していきます!

本編

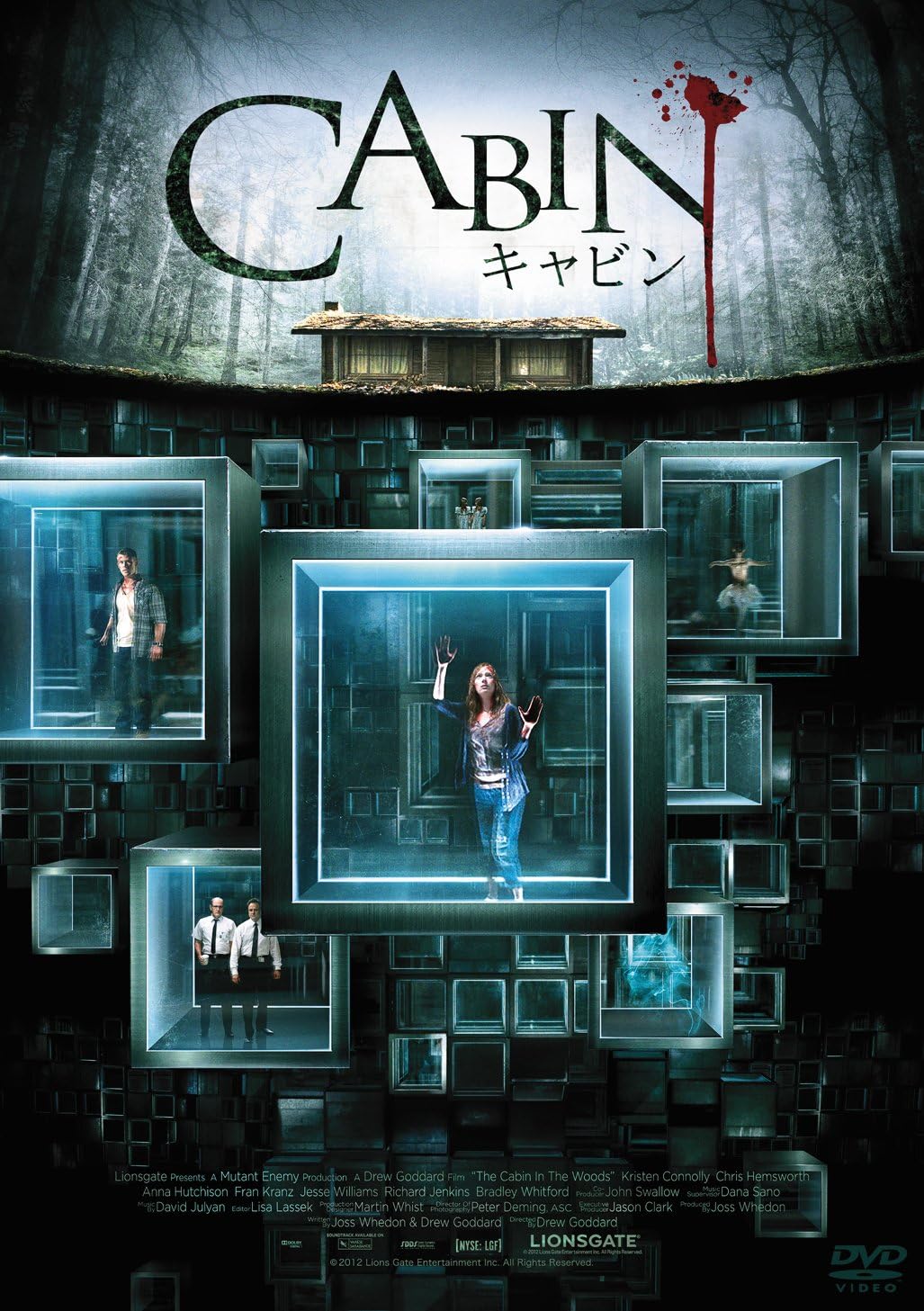

1.「キャビン」

1.基本情報

- 作品名:「キャビン」

- 公開年:2012年

- 監督:ドリュー・ゴダード

2.あらすじ(ネタバレなし)

週末を森の中の小屋で過ごそうと、大学生5人が車で向かいます。

道中立ち寄ったガソリンスタンドで、不気味な男から 「その小屋には近づくな」と意味深な警告を受けますが、 彼らは気にせず目的地へ。

小屋に到着すると、古びた雰囲気ながらも 週末を楽しく過ごせそうな場所でした。

5人は談笑しながらリラックスした時間を過ごします。

しかし、夜になると異変が起きます。

突然、リビングの床がひとりでに開き、 今まで見えなかった地下室への入口が現れたのです。

好奇心から地下室に降りた彼らが目にしたのは、 雑然と積まれた不気味な品々の数々。

古い日記、奇妙な人形、謎めいた箱…… その中から一人が古びた日記を手に取り、 書かれていたラテン語の呪文を何気なく読み上げてしまいます。

すると—— 森の中の墓地から、恐ろしい「何か」が這い出してきました。

地中から現れたのは、腐敗した姿の一家族。彼らはまっすぐ小屋を目指して歩き始めます…。

ここで視点が切り替わります。

場面は一転、ハイテク機器に囲まれた謎の管制室。スーツ姿の職員たちが、モニター越しに 小屋の様子を監視していたのです。

「賭けの結果は……ゾンビ一家か」

「俺はマーマンに賭けてたのに!」

職員たちは、若者たちがどの怪物に襲われるかを 賭けのネタにして盛り上がっていました。実はこの施設、小屋の周辺一帯を完全に管理しており、 地下室が開くタイミングも、 若者たちが「どの物に最初に触れるか」も、 すべてコントロールしていたのです。

触れた物によって、放たれる怪物の種類が決まる—

彼らは一体何のためにこんなことをしているのか―

そして、何も知らない若者たちはこの小屋から生きて帰ることができるのか―

3.どこがクトゥルフ神話モチーフ?

- 元ネタの邪神:完全オリジナル

- 元ネタの作品:完全オリジナル

4.具体的な考察

【物語の黒幕「旧き神々」】

本作のストーリーは完全オリジナルで、 特定のクトゥルフ作品を原作にしたものではありません。登場する殺人鬼たちも、様々なホラー映画からのオマージュですっ。

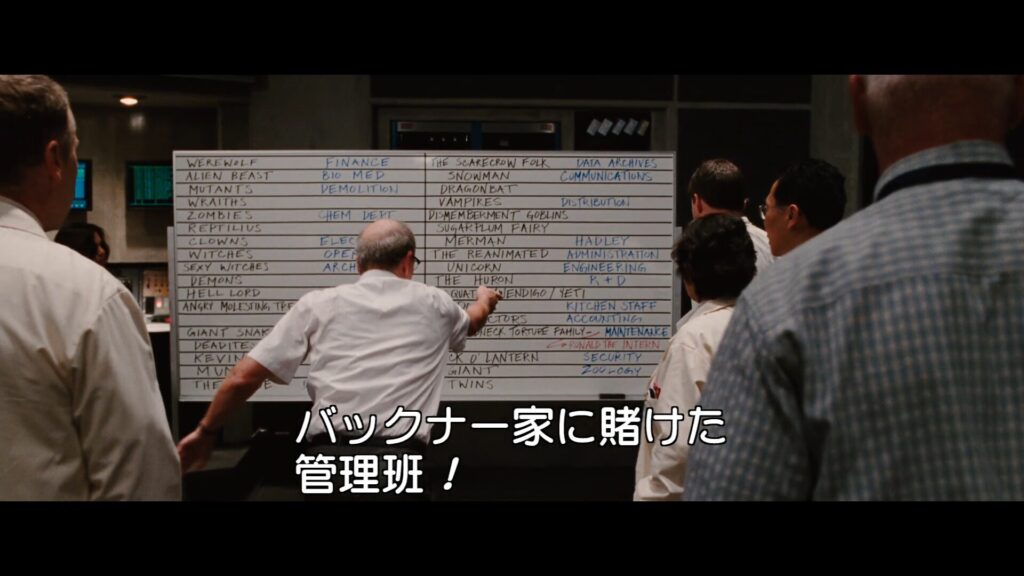

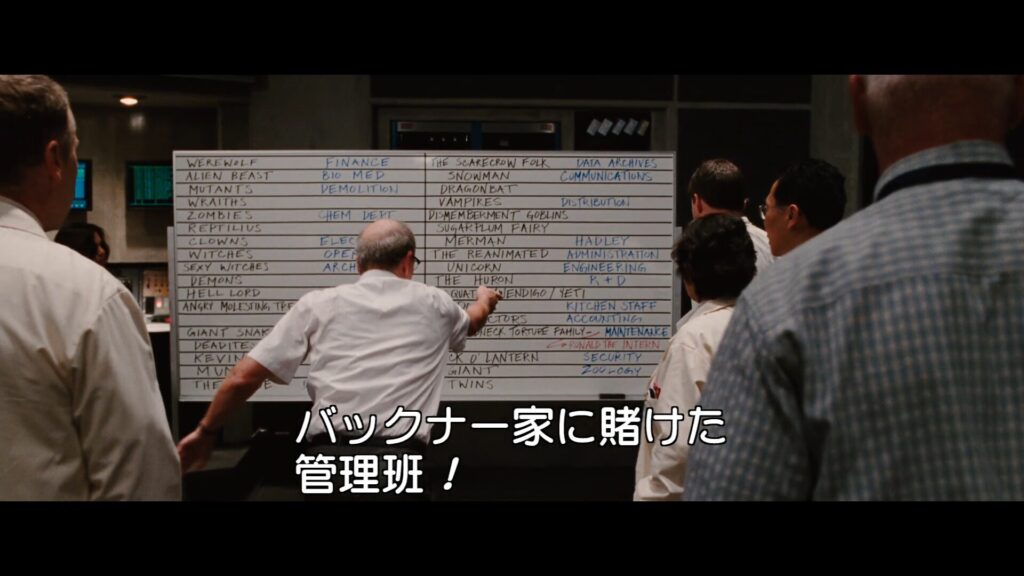

作中のホワイトボードには殺人鬼たちの名前がびっしりと書かれていて、 膨大な種類が用意されていることがわかります。(正直、この中で「これはクトゥルフ神話由来!」と 断言できるものは見つけられませんでした)

しかし—— 本作の真の黒幕こそが、クトゥルフ神話の核心なのです!

それが地下に封印された「旧き神」。

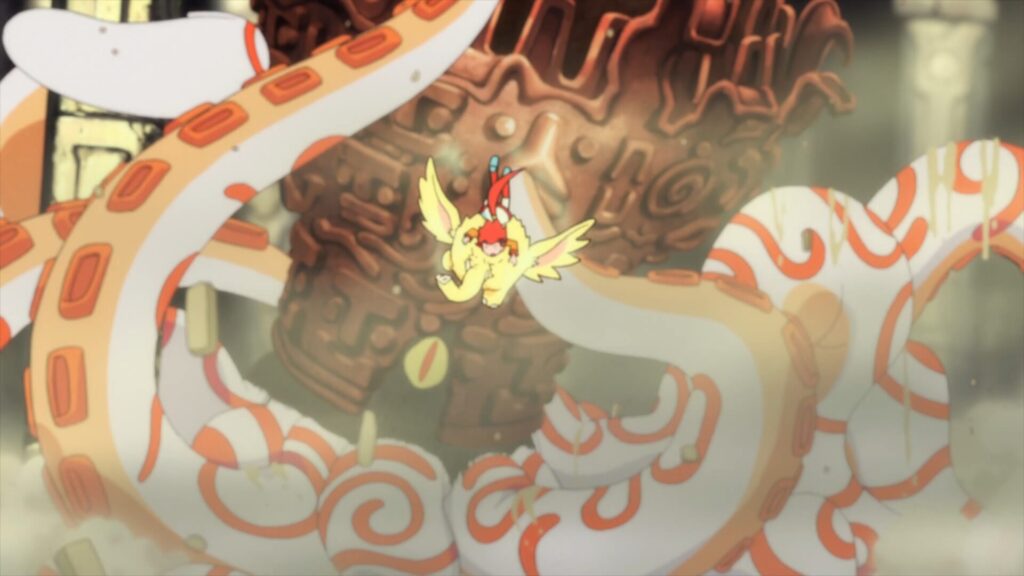

「キャビン」より引用

【 なぜこれがクトゥルフ神話なのか? 】

クトゥルフ神話における「旧き神々(または旧支配者)」とは、 太古の昔から地球に存在する強大な邪神たちのこと。彼らは封印されており、目覚めれば世界は終わりを迎えます。

そして人類は、彼らを眠らせ続けるために定期的に生贄の儀式を行わなければならない—— この構図が、まさにクトゥルフ神話らしさに見えました。

【旧き神々の正体は?】

劇中で旧き神々の姿が一瞬映りますが、 巨大な手が地面から伸びてくる程度で、全貌は不明です。

「キャビン」より引用

アザトース説

クトゥルフ神話の最高神・魔王アザトース。

彼が目覚めれば宇宙そのものが消滅すると言われています。

ただし、アザトースは「起きているだけで世界崩壊」レベルなので、 映画のように「儀式で抑えられる」存在とは思えません。

ニャルラトホテップ説

個人的にはこちらが有力だと考えています!

- 「人型である」

映画で見えた「手」は明らかに人間型。 ニャルラトホテップは様々な姿を取る神ですが、 人型で現れることが多いのです! - 人間を弄ぶ性質

ニャルラトホテップは「這い寄る混沌」と呼ばれ、 人間を絶望させることを好む邪神です。 管制室の職員たちが「若者の死を賭けの対象にする」という不謹慎な行動は、まさにニャルの影響とも取れます。 - 儀式を要求する

生贄の儀式で鎮められる、というのもニャル的。彼は原作でも人間との関わりを持ち、崇拝を要求しています。

ただ、劇中で明言されているわけではないので、 あくまで僕の妄想ですけどねっ。

クトゥルフ神話から引っ張ってくるならこのあたりでしょう!

2.「EXILE 終末の子供たち」

1.基本情報

- 作品名:「EXILE 終末の子供たち」

- 公開年:2014年

- 原作/監督:アダム・ペトケ、ショーン・ブラウ

2.あらすじ(ネタバレなし)

エイリアンの侵略によって、地球は壊滅的な被害を受けました。

残された人類は二つの区域に分断されます。

一つは一般人が暮らす「自由区域」、 もう一つはエイリアンによって統治される「隔離区域」。

物語の舞台は、この隔離区域です。

広大な砂漠の中に設けられたこの場所では、 子どもたちが日夜”天使の教義”を唱えることを強制されています。

彼らを支配するのは「マザー」と呼ばれる絶対的な存在。

この区域には、奇妙なルールがありました。

「虫と割れ目を合わせてはならない」—— これを破ることは最大の禁忌とされていたのです。

ある日、主人公は誤って生き物を殺してしまいます。

するとすぐに、マザーの使いである監視者たちが現れ、 主人公を問答無用で「追放」してしまうのです。

追放先は、ゴミや廃棄物が山積みになった荒野。

そこで主人公が出会ったのは、 以前に追放されたという一人の青年でした。実はこの場所には、かつて追放された子どもが細々と生き延びていたのです。

彼らは、この地獄のような世界から脱出する計画を立てていました。

果たして、エイリアンの支配から逃れることはできるのか?

「マザー」の正体とは何なのか?

そして「虫と割れ目」が意味する恐ろしい真実とは——?

荒廃した世界で、子どもたちのサバイバルが始まります。

3.どこがクトゥルフ神話モチーフ?

- 元ネタの邪神:シュブ=ニグラス、黒い仔山羊

- 元ネタの作品:完全オリジナル

4.具体的な考察

【マザーの正体】

本作で一番の要となる「マザー」。彼女は姿こそ現しませんが、明確なモチーフがいます。

結論から言えば、シュブ=ニグラスです!

クトゥルフ神話における「マザー」と言えば、やはり彼女でしょう。

要素1:区域における禁忌の謎

本作に登場する謎の禁忌「虫と割れ目を合わせてはいけない」。一見すると意味が分からない暗号のように聞こえますが、この正体は男性器と女性器でした。つまり性行為、もとい妊娠がマザーに対する反逆行為とみなされるのです。

シュブ=ニグラスは「千匹の仔を孕む森の黒山羊」という異名を持ち、クトゥルフを含む多くの邪神を産んだ存在です。子供を産む絶対的な存在がいるからこそ、人間同士で子供を産むことが反逆と判定されるのでしょう。

人間から生殖能力を奪い、自分だけが出産を独占する——この歪んだ支配構造こそ、シュブ=ニグラスをモチーフらしさに見えますっ。

要素2:マザーの使い

作中でこの存在は姿を現しますが、その姿は足の生えた木のようなクリーチャーです。こちらも見た目の再現度がかなり高いので、クトゥルフ神話を知っている人なら一発で「黒い仔山羊」とわかるでしょう!

黒い仔山羊は木に擬態できるクリーチャーで、かつシュブ=ニグラスの落とし子です。彼らがマザーと呼んでいる時点で、マザーはシュブ=ニグラスだと確定しますっ。

「EXILE 終末の子供たち」より引用

【合わない設定―だからこそ面白い】

本作の舞台は「エイリアンが侵略してきた地球」です。この設定ですが、実はクトゥルフ神話の設定と微妙にズレています。

たしかにクトゥルフ神話の原作の中に、神話生物が地球に侵略してくるという話はあります。しかし、シュブ=ニグラスでこういった話はありません。なので、この設定は完全オリジナルと言っていいでしょう。

ここで重要なのが、クトゥルフ神話における分類です。

クトゥルフ神話の神々は大きく「旧支配者」と「外なる神」に分けられます。

旧支配者とは、人間が現在のように地球を支配する前の支配者という意味です。該当するのはクトゥルフや古のものなど。彼らはもともと地球にいた存在なので、「侵略してきた」という表現は正確ではありません。

一方、シュブ=ニグラスは「外なる神」に分類されます。地球上で崇拝されていることはあっても、地球上で活動はしていないんですよね。つまり彼女は元々地球外の存在。

だからこそ、エイリアンが侵略してきたという表現は理にかなっているのです!

もしこれがクトゥルフだったら、「侵略」という言葉は使えませんからね。

制作側がクトゥルフ神話をかなり深く理解していて、リスペクトしているのが感じられましたっ!

3.「映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」

1.基本情報

- 作品名:「映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」

- 公開年:2017年

- 脚本/監督:高橋敦史

2.あらすじ(ネタバレなし)

真夏の猛暑に耐えかねていたドラえもんとのび太。

ドラミちゃんから「今週は氷難に注意!」と警告されますが、 ドラえもんは占いなんて信じません。

それどころか「南太平洋の氷山で涼もう!」と真逆の行動に出ます。

ひみつ道具で氷の遊園地を作って遊んでいると、 氷山の奥深くで腕輪のようなリングを発見しました。

調べてみると、なんと10万年前の南極で凍りついた物!

「落とし主に返してあげよう!」

のび太の提案で、一行は氷山のルートを辿って南極に行くことになります。

氷の下から現れたのは、巨大な古代都市の遺跡でした。

リングの持ち主に会うため、タイムベルトで10万年前へタイムスリップ。

そこで出会ったのは少女カーラと、謎の生き物たち。

実は彼らは遠い星・ヒョーガヒョーガ星からやってきた調査隊で、 この遺跡は祖先が残した古代文明の跡だったのです。

しかし彼らは、封印されていた恐ろしいものを目覚めさせてしまいました—— それは星を氷の世界に変えてしまう超兵器「ブリザーガ」。

ヒョーガヒョーガ星はすでに氷に閉ざされ、 それを止められるのはあのリングだけ…。

果たしてドラえもんたちは、この氷の脅威を止められるのだろうか―

3.どこがクトゥルフ神話モチーフ?

- 元ネタの邪神:ショゴス

- 元ネタの作品:「狂気の山脈にて」

4.具体的な考察

【物語構造の驚異的な一致】

まずは物語の流れを見ていきましょう。

本作では、

- 南極に向かうドラえもん一行

- 南極の地下に巨大な遺跡があることに気づく

- オクトゴンに襲われているカーラを救出

- 話を聞くと遺跡を建設したのはカーラたちの種族の祖先

- 誤ってブリザーガの封印を解いてしまったから、再度封印するための道具を探している

- ドラえもんたちが解決に向かう

となります。

一方、『狂気の山脈にて』では、

- 南極を開拓するためにチームが派遣される

- 生物学者の班が古代生物の足跡の化石を発見する

- 生物学の班はチームと分かれて、足跡を追う

- 追った先で見つけたのが、古のもの(エルダー・シング)だった

- 死んでいると思われた古のものは冬眠していただけで、起きた古のものに班は全滅させられる

- 連絡が取れなくなったチームが心配して見に行く

- 班が全滅しているだけでなく古のものも消えている

- 少し離れたところに地図に載っていない山を見つける

- 主人公らが調査に向かい、まだ明かされていない古代遺跡が発見される

- 中を調査すると、最後ショゴスに襲われる

- 何とか逃げ出す

という流れになります。

うーん、似ていますねぇっ。

従来のクトゥルフ神話はホラーもグロもありますが、それをドラえもん調に置き換えられていて、すごく見やすくなってます。話の流れとしては、カーラを助け出すところまでは『狂気の山脈にて』と同じな気がしますが、それ以降は完全にオリジナルですね。

【構造の比較】

被っている要素を整理してみましょう。

| 作品 | 狂気の山脈にて | ドラえもん南極カチコチ大冒険 |

| 舞台 | 南極 | 南極 |

| 発見 | 古代遺跡 | 古代遺跡 |

| 建設者 | 古のもの | カーラたちの祖先 |

| 脅威 | ショゴス | オクトゴン |

| 冬眠していた存在 | 古のもの | パオパオ |

| 結末 | 主人公たちは逃げ延びる | ドラえもんたちが解決 |

表にまとめると、やはり序盤のプロットは似ていますねっ。

【オクトゴンのモチーフ】

カーラとの初対面で、彼女はオクトゴンという神話生物に襲われていました。見た目はタコのような特徴を持っていますが、名前を分解してみると面白いことがわかります。

恐らく、オクト=オクトパス(タコ)、ゴン=ショゴスが由来と推測できます。『狂気の山脈にて』では、主人公らはショゴスに追われていたので、この場面はそのパロディに見えますねっ。

ただし、モチーフになったのはオクトゴンだけだと思います。

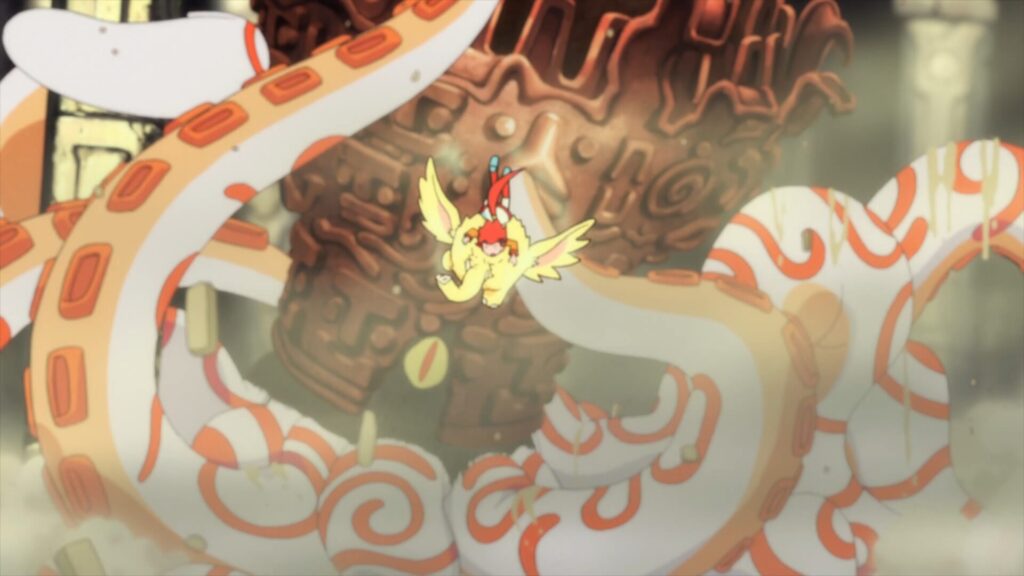

「映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」より引用

【パオパオ=古のもの!?】

他にもパオパオという象やマンモスのような特徴をもつ生き物がいます。凍ると冬眠するという特徴を持ち、また作中でも10万年の冬眠でも死なずにいました。

長い冬眠から目覚めた存在という意味では古のものと一致しますが、古のものは班員を全滅させる驚異の存在であり、ショゴスの産みの親でもあります。そもそも古のものは植物モチーフ(海百合のような)の姿をしているので、象の特徴を持つパオパオとは似ても似つかないんですよね。なので、パオパオも完全オリジナルキャラと言えます。

「映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」より引用

【ブリザーガもオリジナル】

次に悪役として登場するブリザーガですが、こちらもオリジナルでしょう。『狂気の山脈にて』に登場する神話生物はショゴスと古のものの2種類で、ブリザーガのような強力な存在は出ていません。

上記でも書きましたが、話の流れがカーラとの出会いまでが『狂気の山脈にて』と一致している部分です。つまり、以降の話で登場するブリザーガは何かモチーフがあるとは考えづらいです。

「映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」より引用

邪推するならブリザーガは「イタクァ」がモチーフとなりますが、別作品なのでもう少し要素がほしいとこです。

【カーラの正体は?—謎が残る種族】

これ結構気になる部分でした。彼女たちは別の惑星から来たと言っていて、自分たちの惑星がブリザーガによって住めない状態にされてしまったと。そして、南極の地下に存在する古代都市は先祖が作ったと語っています。

『狂気の山脈にて』では、古代都市を作ったのは古のものたちです。実際に建築したのは奴隷として働かされていたショゴスではありますが、設計や指揮をしたのは古のものでした。

そしてもう一つ、古のものには面白い設定があります。

彼らはかつての人類だと言われているのです。

もともと地球の支配者で、文明を築いていたのもありますからね。古のものは地球が生まれて間もない頃からこの星にいて、高度な科学技術を持ち、都市を築き、ショゴスという生物兵器まで作り出しました。

もしかしたらドラえもんの制作陣はこの設定を知っていたのかもしれません。

カーラの先祖は古のもの。古のものはかつての人類。

並べてみると、まんまクトゥルフ神話なんですよね。

カーラたちヒョーガヒョーガ星人は、見た目こそ人間に近いですが、実は古のものの末裔なのではないでしょうか。だからこそ彼らの祖先が残した遺跡を調査できるし、古代技術を理解できる。そして誤ってブリザーガを起動させてしまった——

この解釈なら、すべての要素が綺麗に繋がります。

もちろん明言されているわけではないので、僕の妄想の範囲です!

狂気の山脈にてをモチーフにしているなら、どこかに古のものの要素があるとは思います。

それがパオパオなのかカーラなのか…。

個人的に熱いのはカーラですねっ。

まとめ

いかがでしたか?今回は「実はクトゥルフ神話モチーフ」な映画を3作品ご紹介しました!

- 「キャビン」:一見ありふれたホラー映画の展開が、実はホラー映画そのものを批評するメタ構造だったという衝撃。そして地下に封印された「旧き神々」という、クトゥルフ神話の核心を突いた設定が光っていましたっ。

- 「エグザイル 終末の子どもたち」:エイリアンの侵略というSF設定の裏に、シュブ=ニグラスという「千匹の仔を孕む森の黒山羊」が潜んでいた作品。人間から生殖能力を奪うという歪んだ支配構造が、神話の恐怖を体現していました。

- 「ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」:国民的アニメがまさかの『狂気の山脈にて』オマージュ!南極の古代遺跡、氷に閉ざされた都市、封印された脅威…子供向けでありながら、クトゥルフ神話の本質をしっかり捉えていますっ。

この3作品に共通しているのは、「人間には抗えない絶対的な恐怖」という、クトゥルフ神話の本質をしっかり捉えている点です。

ジャンルも対象年齢もまったく違う3作品ですが、どれも神話の影響を受けていたなんて驚きです。

この記事をきっかけに、みなさんの映画ライフがより深く、より楽しくなれば嬉しいですっ!