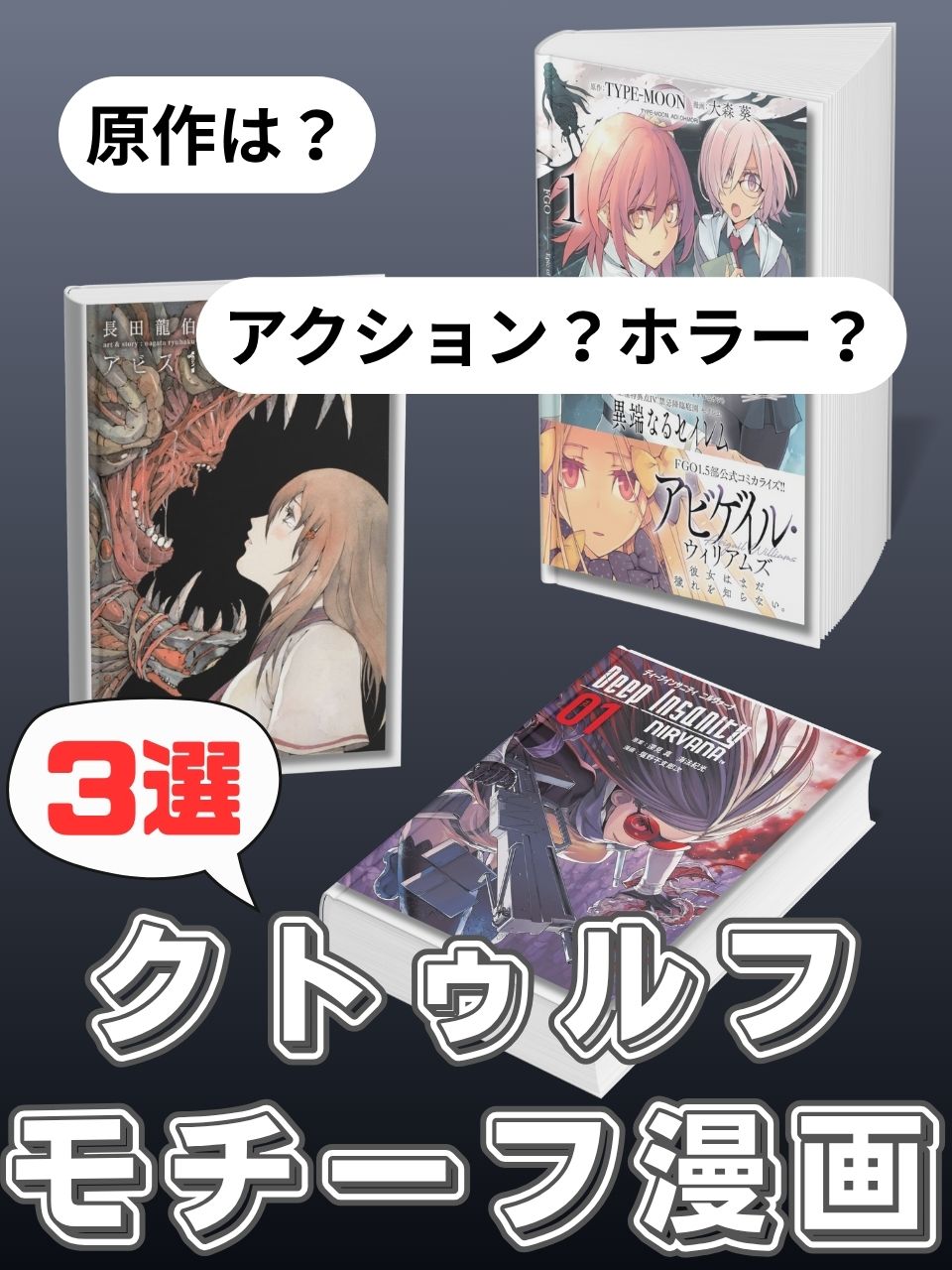

【知らずに読んでた】実はクトゥルフ神話がモチーフの漫画3選

目次

前置き

みなさん、実は気づいていないだけで、クトゥルフ神話がモチーフになっている漫画って結構あるんです!

「え、この作品もクトゥルフ神話だったの!?」という驚きの発見から、今回は知る人ぞ知るクトゥルフ神話系漫画を3作品ご紹介します。

これらの作品を知ることで:

- 既存作品との見事な融合

- 雰囲気だけを抽出した独自世界

- まさかのクトゥルフ本人登場!

今回取り上げる3作品は、それぞれ異なるアプローチで神話を取り入れていますっ:

- 「Fate/Grand Order -Epic of Remnant- 亜種特異点IV 禁忌降臨庭園 セイレム 異端なるセイレム」:型月世界×セイレム魔女裁判の融合型

- 「Deep Insanity NIRVANA」:ランドルフ症候群と南極の雰囲気重視型

- 「アビス」:大穴×クトゥルフ本人登場の直球型

各作品について、以下の流れで解説していきます:

- 基本情報:作品概要

- どこがクトゥルフ神話モチーフ?:元ネタとなった作品・邪神

- 具体的な考察:設定・キャラクター・ストーリーを深掘り

どの作品も「実はクトゥルフ神話がモチーフ」と明言されていないからこそ、隠された要素を発見する楽しさがあります。それでは、日本の漫画がクトゥルフ神話をどう料理したのか、一緒に見ていきましょう!

本編

1.「Fate/Grand Order -Epic of Remnant- 亜種特異点IV 禁忌降臨庭園 セイレム 異端なるセイレム」

1.基本情報

- 作品名:「Fate/Grand Order -Epic of Remnant- 亜種特異点IV 禁忌降臨庭園 セイレム 異端なるセイレム」

- 公開年:2019年

- 原作/監督:大森葵

2.あらすじ(ネタバレあり)

カルデアが数々の特異点を解決した後、新たな異変が起きます。現代アメリカに突如として出現した謎の霧に包まれた領域。そこは魔女狩りで有名なセイレム村を再現したような不思議な空間でした。

村には17世紀当時の服装をした人々が暮らし、過去にタイムスリップしたかのような光景が広がっています。しかも住民たちは現代から隔離されていることに気づいていません。主人公たちは劇団員を装い、正体を隠しながら異変の原因を探ることになります。

調査を進めるうちに、村では不可解な現象が次々と起きていることが判明します。森には不気味な怪物が潜み、村人たちは互いを疑い始め、まさに歴史上の魔女裁判が再現されようとしていました。そして物語の中心には、少女アビゲイル・ウィリアムズの存在がありました。

この特異点では通常の力が制限され、むしろ当時の迷信めいた方法のほうが効果的という奇妙な法則が働いています。サーヴァントたちも本来の力を発揮できません。

やがて明らかになる真実は、この村全体が巨大な儀式の舞台だったということ―。

そしてアビゲイルには、人智を超えた存在を宿しているということ―。

3.どこがクトゥルフ神話モチーフ?

- 元ネタの邪神:ヨグ=ソトース、ニャルラトテップ

- 元ネタの作品:「ダンウィッチの怪」、「魔女の家の夢」、「銀の鍵の門を超えて」

4.具体的な考察

【物語構造の驚異的な一致】

まず驚くべきは、FGO異端なるセイレムの物語構造が、クトゥルフ神話の2つの名作を見事に融合させている点です!

<ダンウィッチの怪のストーリー>

ラヴィニア・ウェイトリーという女性が、ある日突然子供を産みます。ダンウィッチの住人はウェイトリー家をよく思っておらず、夫のいないラヴィニアの出産を不思議に思っていました。しかし祖父だけは、父親の正体を知っていました。

息子ウィルバーは異様な早さで成長し、成長するにつれて人間の姿から離れ、異形の特徴を持ち始めます。ウィルバーは自身の本当の父を知っており、やがてネクロノミコンを求めるようになりました。

ある日、成長したウィルバーはミスカトニック大学に侵入し、ネクロノミコンを盗み出そうとしますが、番犬に襲われて命を落とします。その最期の姿は、もはや人間ではありませんでした。

ダンウィッチに平和が訪れると思った矢先、牛が殺される事件が起きます。

村には巨大な足跡も発見されました。ここで初めて、ウィルバーには双子の弟がいたことが判明します!

ウィルバーは母親に似ていたため人間の姿をしていましたが、弟は父親に似たため完全に異形の存在だったのです!

村人たちは不可視の弟を退治することになり、その戦いの中でウィルバーの父の名が邪神ヨグ=ソトースであることが明らかになります。

<魔女の家の夢のストーリー>

ミスカトニック大学の学生ウォルター・ギルマンが主人公の物語です!

舞台は魔女伝説の残るアーカムの古い下宿。なんとその屋根裏部屋、かつてセイレム魔女裁判で告発されたキザイア・メイスンという魔女が住んでいた場所だったんです!キザイアは牢獄から謎の失踪を遂げた人物で、まさに曰く付きの部屋でした。

ウォルターは数学と民俗学を学ぶ優秀な学生でしたが、部屋の奇妙な角度の影響で悪夢を見るようになります。夢の中には老婆(キザイア)と、人面鼠のような使い魔ブラウン・ジェンキンが登場!さらに恐ろしいことに、夢の中で「黒い男」から「アザトースの書に血で署名せよ」と迫られるんです。

物語が進むにつれて、夢と現実の境界が曖昧になっていきます。夢の中で手に入れた「古のもの」の銅像が、なぜか現実の部屋にも出現!ウォルターは自分が夢遊病で何をしているのか分からなくなっていきます。

クライマックスの4月30日(ヴァルプルギスの夜)、ついに悲劇が起こります。キザイアと使い魔に襲われたウォルターは、下宿人から貰った十字架で抵抗しますが、最終的に命を落としてしまいます。

その後、嵐で崩壊した家の跡から、幼児の骨や老婆の骨、そして奇怪な生物の骨が発見されます。これらはキザイアが行っていた邪悪な儀式の証拠でした…。

【構造の比較】

それぞれの作品を比べてみましょうっ。

| 要素 | ダンウィッチの怪 | 魔女の家の夢 | FGO異端なるセイレム |

| 舞台 | マサチューセッツ州ダンウィッチ | マサチューセッツ州アーカム | マサチューセッツ州セイレム |

| 主要人物 | ラヴィニア・ウェイトリー | キザイア・メイスン | アビゲイル・ウィリアムズ |

| 邪神との関係 | ヨグ=ソトースの子を産む | ニャルラトテップと協力 | ヨグ=ソトースの巫女となる |

| 異形の存在 | ウィルバーと双子の弟 | ブラウン・ジェンキン、古のもの | グール、アビゲイル本人 |

| クライマックス | 不可視の怪物との戦い | 魔女の家の崩壊 | セイレムの異変と魔女裁判 |

なにがすごいって、これ時系列バラバラなんですよね。

そもそもアビゲイルとラヴィニアが違う時代を生きているので、本来なら出会うはずがない二人でした。

そこにキザイアを混ぜて、全部同じ時代にぶっこんでます!

【漫画版独自の展開:新キャラクターの意味】

ゲーム版と漫画版ではストーリー展開がそもそも全然違いますが、その中でも新たに追加されたクトゥルフ神話関連キャラクターを紹介します!

キザイア・メイスンの登場が示すもの

ゲーム版には登場しなかったキザイア・メイスンが漫画版で敵役として現れたのは、実は重要な意味があります!

原作「魔女の家で見た夢」では、キザイアはセイレム魔女裁判から逃れた魔女として描かれています。つまり、セイレムとキザイアは本来繋がりがあるんですね!漫画版はこの設定を活かして、より原作に忠実な展開を目指していると考えられます。

謎の黒い男の正体

キザイアと行動を共にする謎の男…これ、ほぼ間違いなくニャルラトテップの化身「黒い男(The Black Man)」でしょう!

原作でも黒い男は魔女のサバトを主催する存在として描かれていて、まさにセイレム魔女裁判にぴったりの配役です。さらに興味深いのは、FGOにはすでにニャルラトテップを宿したBBが存在すること。この関係性、今後の展開で明かされるかもしれませんね!

FGOでは、同じ個体でも神話ごとに名前が違えば両方実装されています。ケツァルコアトルとククルカンみたいな。

きっとBBと黒い男も深い意味はないんでしょうね…。

「Fate/Grand Order -Epic of Remnant- 亜種特異点IV 禁忌降臨庭園 セイレム 異端なるセイレム」より引用

【今後登場するんじゃないかと予想できるクリーチャー】

ここで注目したいのが、まだ登場していない重要な要素「古のもの(Elder Things)」です!

原作「魔女の家の夢」では:

- 主人公が古のものの銅像を夢で手に入れる

- その銅像が現実にも出現する

- 夢と現実の境界が曖昧になる

という展開がありました。漫画版FGOセイレムでも、夢と現実が交錯する展開は十分考えられます。特に、アビゲイルが「境界を越える者」として覚醒する過程で、古のものが重要な役割を果たす可能性は高いでしょう!

ゲームだったらグールみたいに敵キャラとして出せますが、漫画だと触れられずに進みそうな気もします。

5.小ネタ

【隠されたもう一つの元ネタ「銀の鍵の門を超えて」】

実は、FGO異端なるセイレムにはもう一つ重要な元ネタが隠されているんです!

それが「銀の鍵の門を超えて」です。

【叔父さんの正体がヤバすぎる件】

史実のアビゲイル・ウィリアムズの叔父はサミュエル・パリス牧師でした。しかしFGOでは、なんとランドルフ・カーターに変更されています!

さらに彼は「チャンドラプトラ」とも名乗っていますが…実はこの名前、とんでもない秘密が隠されていますっ。

原作「銀の鍵の門を超えて」でのチャンドラプトラの正体:

- 実は神話生物の虫

- カーターの精神が宿っている

- 虫であることを隠すため全身を覆う服を着用

- 見た目は完全に異形の存在

さすがにFGOでは人間の姿のランドルフ・カーターとして登場していますが、この設定を知っていると、彼の正体がいかにヤバいか分かりますよね…!もし原作通りの姿だったら、プレイヤーは絶対にトラウマになっていたでしょう。

【アビゲイルの武器にも注目!】

タイトルにもなっている「銀の鍵」は、原作では時空を超える力を持つアーティファクトです。まさにドラえもんのどこでもドアみたいな便利アイテム!

この鍵、実はアビゲイルが武器として使用しているんです。境界を越える者としてのアビゲイルにぴったりの武器でしたっ。

【なぜFGOは本作の要素も混ぜたのか?】

ここで疑問が湧きますよね。なぜFGOは「ダンウィッチの怪」「魔女の家で見た夢」に加えて「銀の鍵の門を超えて」の要素まで入れたのでしょう。

強いて考察するなら、アビゲイルという存在と、銀の鍵の相性が良かったから…くらいしか思いつきません。

2.「Deep Insanity NIRVANA」

1.基本情報

- 作品名:「Deep Insanity NIRVANA」

- 公開年:2020年

- 原作/原案/作画:海法紀光/深見真/塩野干支郎次

2.あらすじ(ネタバレあり)

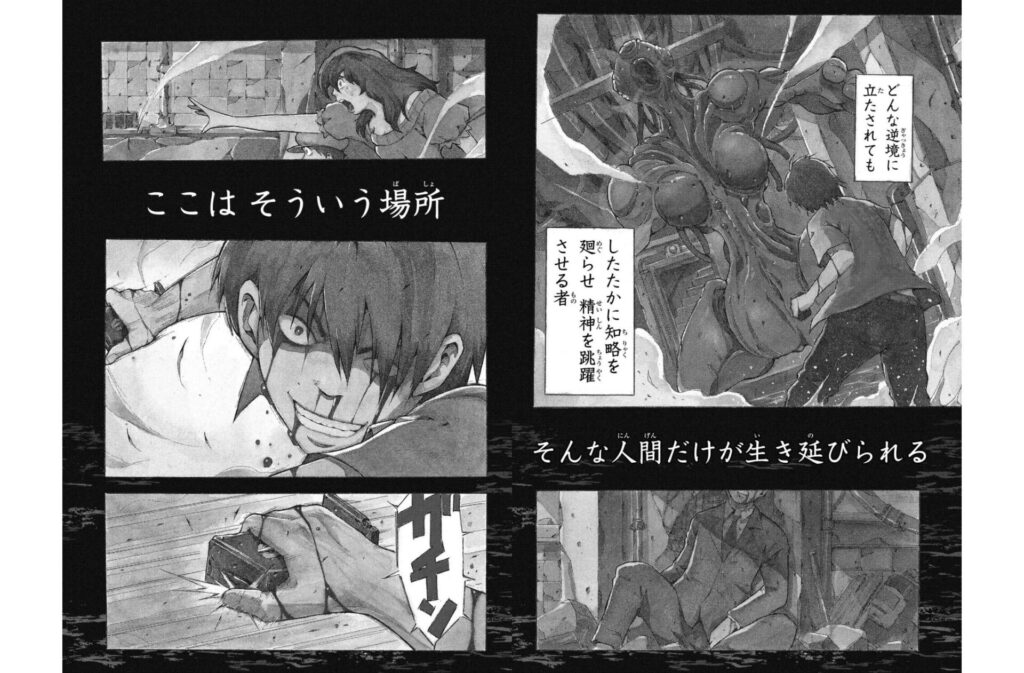

「どれだけ深く降りれば、人類は救いを手に入れられるのだろう」

「『Deep Insanity NIRVANA』1巻より引用」

世界は「ランドルフ症候群」という謎の病に脅かされていました。この病気にかかると深い眠りに落ち、病状が進行すると人間は異形の怪物へと変貌してしまいます。その原因とされているのが、南極に突如として出現した巨大な縦穴「アサイラム」でした。

主人公セルジュは孤児として育ち、その才能を買われて言語学者として働いていました。彼の仕事は、睡蓮という少女が夢の中で見たという謎の言語を解読すること。しかしこの言語には恐ろしい力があり、解析を試みた研究者たちは次々と発狂し、自ら命を絶つ者まで現れる始末でした。

睡蓮が粘土で作った異形の造形物、そして謎の言語。これらの正体が判明したのは、アサイラム調査隊が撮影した写真を見た時でした。なんと睡蓮が夢で見ていたものと同じものが、アサイラムの中に実在していたのです!

平穏な日常は突然終わりを告げます。セルジュの乗る船が何者かに襲撃され、睡蓮が誘拐されてしまいました。船員の中にも発症者が現れ、異形の怪物と化して襲いかかってきます。絶体絶命のセルジュを救ったのは、山田と名乗る女性の何でも屋でした。

山田は「死なない」と言われる異形を倒せる特殊な武器を扱うプロフェッショナル。セルジュは睡蓮を救うため山田に協力を依頼し、人類の希望と絶望が入り混じる大穴アサイラムへと向かうことになります。

3.どこがクトゥルフ神話モチーフ?

- 元ネタの邪神:基本オリジナル

- 元ネタの作品:基本オリジナル

4.具体的な考察

【世界に蔓延る謎の病「ランドルフ症候群」】

クトゥルフ神話ファンならピンと来る名前ですよね!

この病名は間違いなく「ランドルフ・カーター」から取られています。

ランドルフ・カーターはラヴクラフト自身がモデルとされる主人公で、夢の世界を旅する物語の主役です。ラヴクラフト自身も鮮明な夢を見る体質だったことが知られており、「深い眠りに落ちる」という症状設定は見事にオマージュしています!

ただし、ステージが進むと異形化するという設定は完全にオリジナル。クトゥルフ神話では、神話生物の血を引く者(ダンウィッチの怪のウィルバーや深きものなど)以外で人間が異形化する例はほぼありません。この独自設定により、誰もが怪物になりうる恐怖を演出しているんですね!

【南極の大穴「アサイラム」の謎】

南極に突如現れた大穴アサイラム。残念ながら作中でこの謎は明かされません。

南極といえばクトゥルフ神話の名作「狂気の山脈にて」が思い浮かびますが、内容は全く異なります。

しかし、共通点もあります!

「狂気の山脈にて」では南極に古代都市が発見され、そこで人類以前の文明の痕跡と遭遇します。一方、本作のアサイラムも「人類が理解できない何か」が潜む場所。表現方法は違えど、「南極=未知なる恐怖の入り口」という構図は共通しているんです!

物語のクライマックスで、アサイラムを崩壊させるために邪神ヌ・ズに睡蓮を捧げる計画が明かされますが、睡蓮はこれが無意味だと予言。アサイラムにはヌ・ズ以外にも、より強大な邪神が潜んでいることが判明します。

ヌ・ズは完全オリジナルの邪神で、アザトースみたいな設定でしたが、さらに強力な存在にあっさり潰されてましたっ。

【異形の独特な設定】

本作の異形は「ランドルフ症候群」を発症した元人間たちです。しかし中には、人間だけでなく無機物まで異形化したものもいます!

ただ、異形化した船やヘリコプターなど、一見すると無機物が変異したように見えますが、討伐後に中から人間が現れているので、これは発症した人間が無機物と融合した可能性がありそうです…。

「Deep Insanity NIRVANA」より引用

【注目の異形「おさかなども」】

数多くのオリジナル異形の中で、唯一モチーフが明確なのが「おさかなども」です!

これは明らかに「深きものども(Deep Ones)」のパロディですね!深きものどもは半魚人のような姿をした、クトゥルフ神話の代表的クリーチャー。本作では可愛らしい名前に変更されていますが、魚のデザインはしっかり使われています!

原作では深きものはダゴンやクトゥルフと密接な関係がありますが、本作ではどちらも登場していないので、深きものだけを登場させてそうです。

「Deep Insanity NIRVANA」より引用

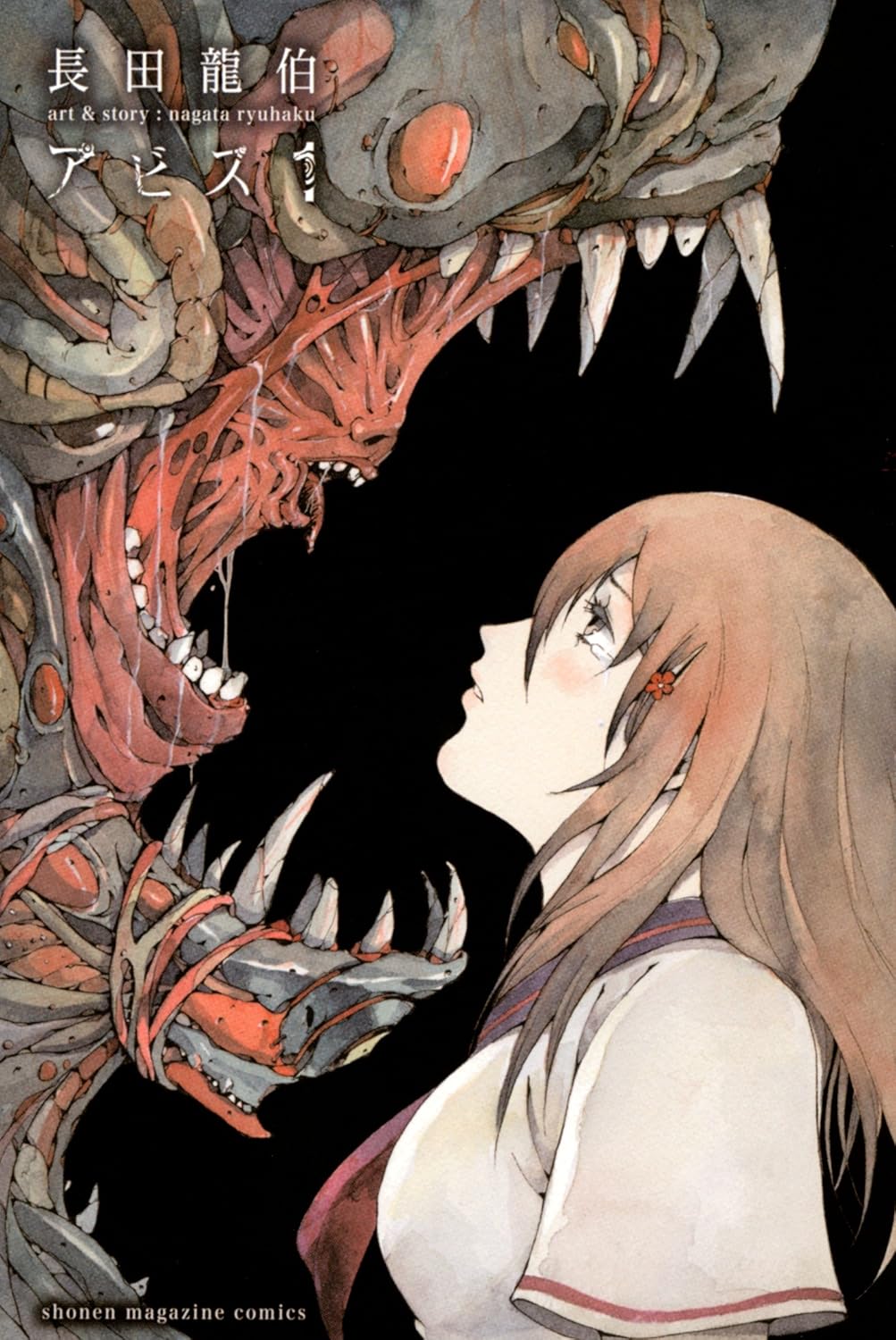

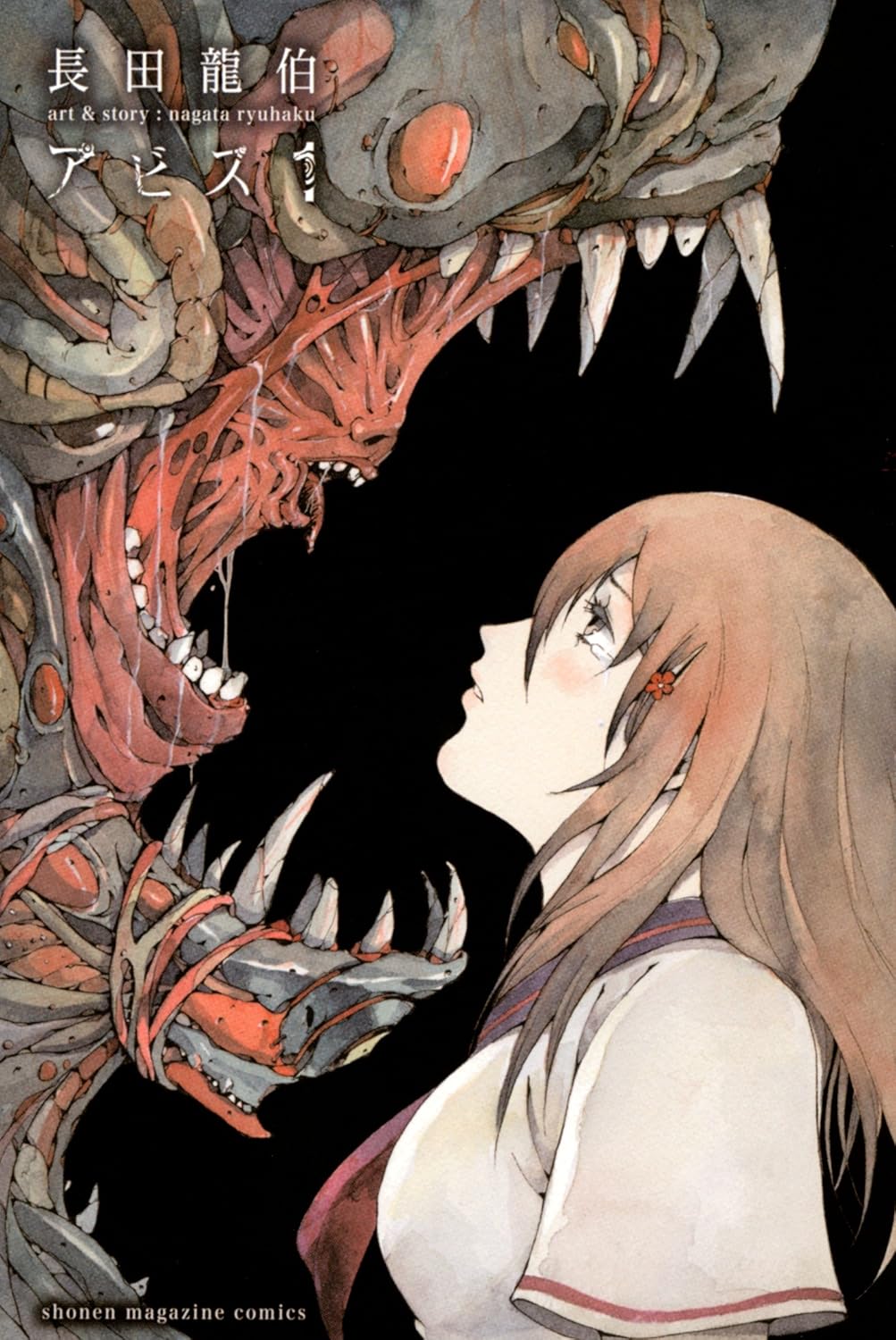

3.「アビス」

1.基本情報

- 作品名:「アビス」

- 公開年:2014年

- 作者:長田龍伯

2.あらすじ(ネタバレあり)

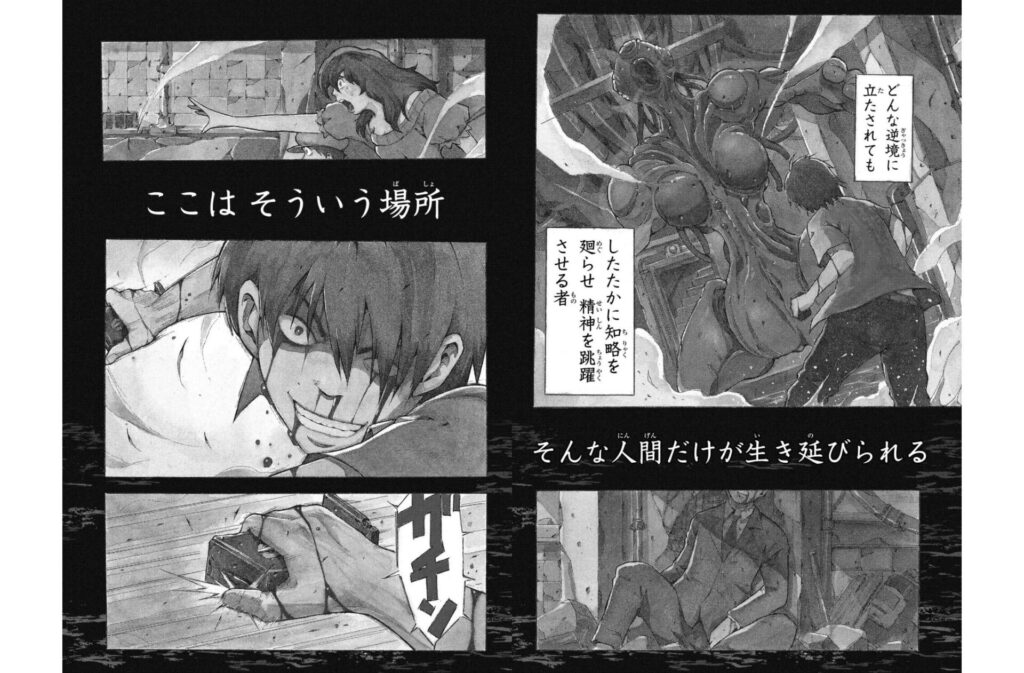

人間は大きく三種類の性質に分けられる

怯えて全く動けなくなる臆病者 逆上し、見境なく吠える者―そして

どんな逆境に立たされても したたかに知略を廻らせ、精神を跳躍させる者

そんな人間だけが生き延びられる

ここは そういう場所

「長田龍伯『アビス』1巻より引用」記憶を失い、下水道のような閉鎖空間で目覚めた主人公・檀ヒビキ。手には謎のスイッチ付きの機械が握られていましたが、押しても何も起きません。

状況が分からないまま探索を始めたヒビキでしたが、ある扉に近づいた瞬間、頭に直接「そちらに行ってはいけない」という声が響きます。次の瞬間、扉から現れたのは「イートマン」と呼ばれる巨大な異形の怪物でした!

間一髪で他の生存者に助けられたヒビキは、驚くべき事実を知ります。ここにいる全員がなぜここにいるのか分からないというのです。唯一の共通点は、全員が「スイッチ」を持っていることでした。

このスイッチは所有者だけが使える特殊能力の発動装置で、力の増強、空間把握、テレパシー、サイコキネシスなど、人それぞれ異なる能力が宿っていました。しかしヒビキのスイッチだけは反応せず、無能力者だと思われていました。

ところが、仲間に触れながらスイッチを押すと能力が発動!

ヒビキの能力は他者の能力を「コピー」する特殊な力だったのです。異形が徘徊する閉鎖空間で、能力者たちは力を合わせて脱出を目指しますが、この場所の真実は想像を絶するものでした…。

3.どこがクトゥルフ神話モチーフ?

- 元ネタの邪神:クトゥルフ

- 代表作品:「クトゥルフの呼び声」

4.具体的な考察

【世界に突如現れた「巨大な穴」という日本的解釈】

主人公たちがいた場所は、世界に突如現れた巨大な穴の中でした。ここには数多くの神話生物が生息していて、通常の人間では調査不可能な危険地帯だったんです!

そこで開発されたのが例の「スイッチ」。所有者に固有能力を与える装置で、各自に一つしか能力がないのは身体への負担を考慮した結果でした。適応者たちは拉致され、強制的に大穴の探索をさせられることになります。

ここで注目したいのが「大穴」という設定です!

クトゥルフ神話では「深海」や「地下都市」が舞台になることが多いですが、日本の漫画では「穴」というモチーフが使われがちな気がします(『ディープインサニティシリーズ』『メイドインアビス』など)。

日本人は深海よりも「穴」の方がロマンがあるのか、イメージしやすいからでしょうか。

【神話生物より恐ろしい「人間の狂気」】

作中には様々な神話生物が登場しますが、どれもオリジナルデザインで、既存のクトゥルフ神話生物の直接的な模倣はないと思いますっ。

むしろ本作の真の恐怖は「神話生物よりも人間が怖い」でしょう!

物語は複数の篇に分かれていて、下水道でのイートマン戦から始まり、各エリアで異なる脅威と対峙します。しかし最も恐ろしかったのは、この過酷な環境で狂気に陥った人間たちでした。

特に能力を使った猟奇殺人鬼の篇は、神話生物以上にグロテスクで、読者にトラウマを植え付けるレベルです…!

よく言えばクトゥルフ神話の本質を捉えているとも言えます。

ラヴクラフトの作品でも、邪神との遭遇によって狂気に陥る人間の恐怖が描かれています。『アビス』はこれを現代的に解釈し、極限状況での人間の醜悪さを書き出したのかもしれません。

【衝撃の真相と未完の物語】

物語のクライマックスで明かされる真相:

- スイッチの正体は、大穴から唯一生還した人物の人体実験から生まれた産物

- 大穴の原因は邪神クトゥルフだった!

しかし残念ながら、ここで物語は打ち切りに…!

元凶がクトゥルフと判明したところで終わってしまったため、その後の展開は読者の想像に委ねられています。

クトゥルフの住処は海底都市ルルイエのはずなのに、なぜ大穴なのか?作者がどんな独自解釈を用意していたのか、永遠の謎となってしまいました。

設定も展開もめちゃめちゃ面白いだけに、打ち切りが残念過ぎて…。

「アビス」より引用

まとめ

今回ご紹介した3作品、いかがでしたか?

- FGO異端なるセイレム:クトゥルフ神話の複数作品を歴史的事件と融合させた「融合型」。原作への深い理解と敬意を感じる、まさに優等生的なアプローチでした!

- Deep Insanity NIRVANA:具体的な神話要素を避けつつ雰囲気を完璧に再現した「雰囲気型」。オリジナル要素で固めることで、逆に「未知への恐怖」を演出する巧みな手法でしたね。

- アビス:クライマックスでクトゥルフ本人を登場させる「直球型」。打ち切りという結末も、ある意味最もコズミックホラー的かもしれません…!

これらの作品を見ていると、クトゥルフ神話と日本の漫画表現って実は相性抜群なんでしょうね。

日本独自の解釈(大穴、異形化する病気など)を加えることで、オリジナリティあふれる作品が生まれていますっ。

今回紹介した作品以外にも、実はクトゥルフ神話の影響を受けている漫画はたくさんあります。触手、狂気、宇宙的恐怖…これらのキーワードを見つけたら、それはクトゥルフ神話を疑っていいかも…?

ぜひみなさんも、お気に入りの漫画を読み返して、隠されたクトゥルフ要素を探してみてください!